コンテンツ

トップページ/現況と役割/テーマ別の取り組み/事業制度/法令・資料等/漁港漁場情報箱/プレスリリース

事業評価・政策評価

政策評価

農林水産省では、政策の透明性を確保し効率的に実施していくため、平成12年度に実施した政策から政策評価を実施しています。

評価の観点

-

アウトプット(どれだけ行ったか)ではなくアウトカム(どのような成果がもたらされたか)に基づく評価を行います。

-

原則として定量的な目標、目標年度等を設定し毎年度評価します。評価結果は翌年度の政策立案に反映させます。

-

自己評価を基本とし、「農林水産省政策評価会」での意見聴取により客観性を確保します。

-

政策評価会の資料等はホームページなどで公開し、評価の透明性を確保します。

-

当省関係の達成目標を掲げた内閣の重要施策については、その手段を示し、進捗状況の把握や分析を実施します。

-

より有効な改善方向の提示が出来るよう、十分な要因分析を実施します。

農林水産省では、食料・農業・農村基本法、同基本計画、森林・林業基本法、同基本計画、水産基本法、同基本計画に基づき、政策分野の目標設定を行い、政策評価を実施しています。現在、17の政策分野が設定されていますが、このうち「水産業の健全な発展」の分野で、水産関係公共事業を含めた政策評価を行っています。

農林水産省の政策評価

事業評価

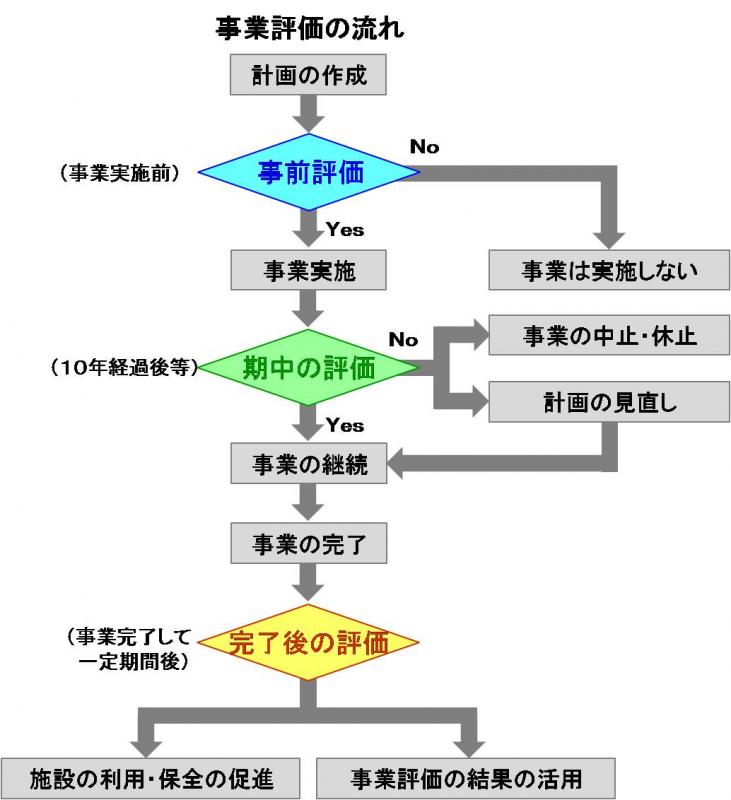

漁港漁場整備部では、事業採択前から事業完了後に至るまでの、個々の事業についてその効率性や事業実施過程の透明性の一層の向上を図る観点から、

-

費用対効果分析などを用いた事前評価

-

事業採択から一定期間経過後(10年後)等に事業継続の必要性を判断する期中の評価

-

事業完了から一定期間経過後(概ね5年後)に効果の発現状況を調べ、今後の事業のあり方等を検討する完了後の評価

からなる事業評価制度を導入しています。

水産関係公共事業の事業評価

関連する取組

現在の事前評価における費用対効果分析では、

(ア) 例えば陸揚作業時間の短縮といった漁港利用の直接効果を評価するため、国民一般の方から見てその整備効果の実感がわかない

(イ) 水産基盤の整備は漁業者などの利用者が直接メリットを受けるだけでなく、水産物の流通を通じて地域の他産業にも効果を及ぼしているが、こうした波及効果が評価されていない

といった課題があります。漁業者だけでなく国民一般の視点に立って、地域経済に及ぼす効果という観点を含めて事業の必要性を検証するためには、この課題を解決する必要があります。

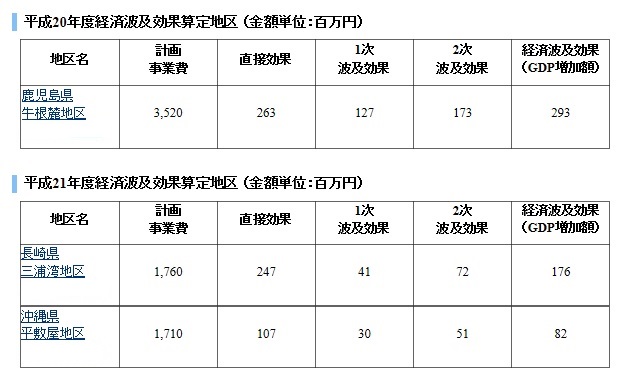

そこで、漁港漁場整備部では、産業連関分析手法を用いて水産基盤整備事業による経済波及効果額を算定し、評価を行うことを検討しています。

現在は、新規に漁港の整備を行う地区を対象に経済波及効果額を算定し、事業評価とは別に効果の確認を行っているところですが、将来的には、費用対効果分析における便益項目の一つとして事業評価制度の下で評価することを視野に入れ検討を進めます。

以下の経済波及効果算定の詳細をご覧になる場合は、地区名をクリックして下さい。

鹿児島県 牛根麓地区(PDF : 680KB)

長崎県 三浦湾地区(PDF : 766KB)

沖縄県 平敷屋地区(PDF : 671KB)