海の中の状況、水産資源について

我が国の漁業は、第2次世界大戦後、沿岸から沖合へ、沖合から遠洋へと漁場を拡大することで発展し、漁業・養殖業の生産量は、昭和59(1984)年にピーク(1,282万トン)に達した後、

各国の排他的経済水域(EEZ)設定による海外漁場からの撤退、

マイワシの漁獲量の減少

漁場環境の悪化

等により、昭和63(1988)年頃から平成7(1995)年頃にかけて急速に減少し、その後は緩やかな減少傾向が続いています。

令和3(2021)年の漁業・養殖業の生産量は前年から2万トン減少し421万トンとなっています。

|

|

|

|

|

|

|

|

水産資源は再生可能な資源であり、適切に管理すれば永続的な利用が可能です。

そのため、過剰な漁獲や漁場環境の悪化を防止して資源を保護したり、種苗放流や漁場環境の整備を行い積極的に資源を増やしたりする取り組みが重要です。

水産資源の量を調べるには?

水産資源の管理のためには、どのような種類の魚がどこにどれ位いるのか把握する必要がありますが、海の中は直接見て数えることができないことから、様々な情報を用いて資源の量や変化を推定(資源評価)する必要があります。

我が国では、国立研究開発法人水産研究・教育機構を中心に、市場での漁獲物の調査、調査船による海洋観測及び生物学的調査等を通じて必要なデータを収集するとともに、漁業で得られたデータも活用して、我が国周辺水域の主要な水産資源について資源評価を実施しています。

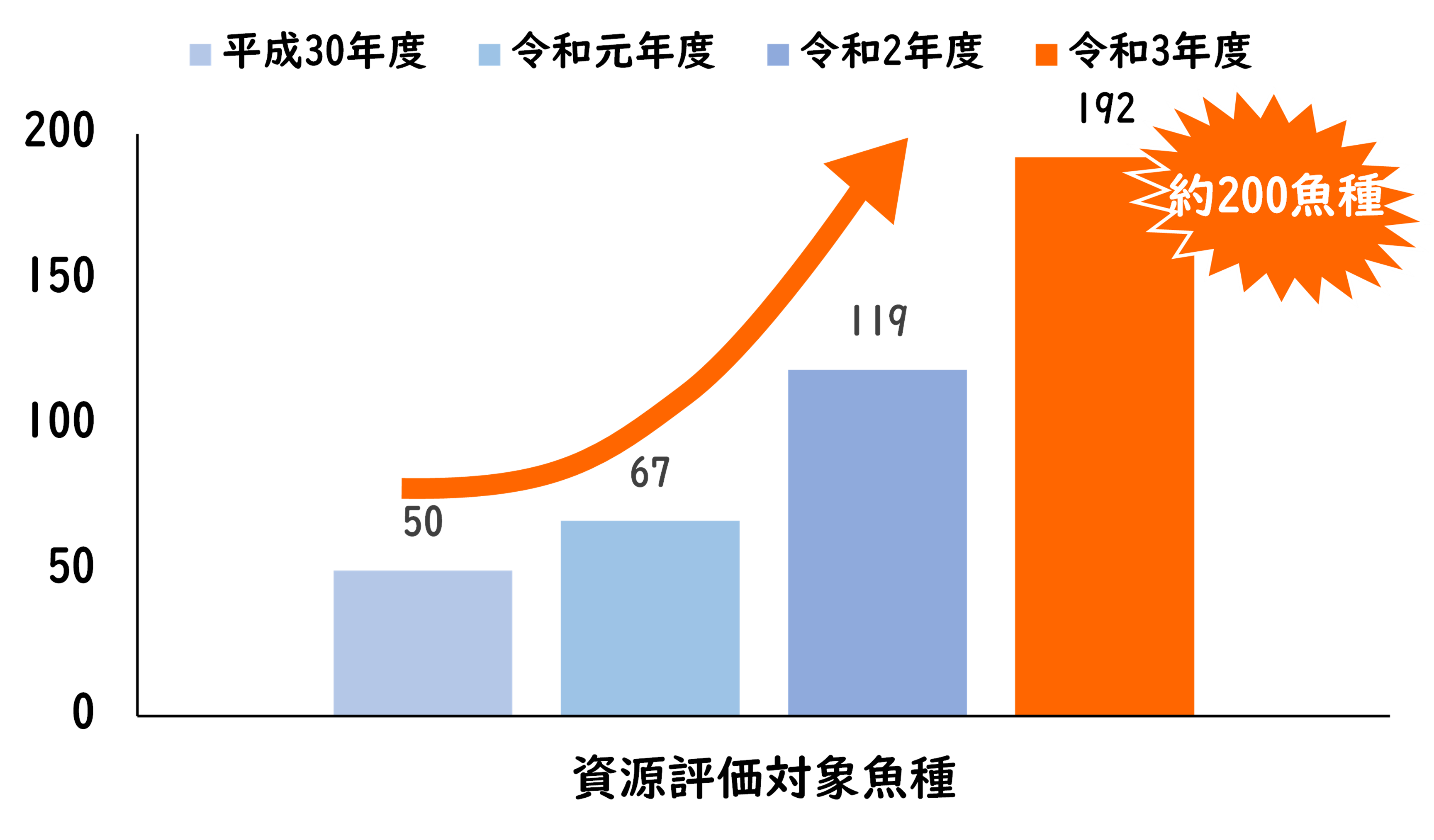

資源評価の対象魚種は?

現在、すべての有用水産資源について資源評価を行うよう努めるものとすることとされ、令和3(2021)年度には、資源評価対象魚種を119魚種から192魚種まで拡大しました。

⽔産資源は、漁獲により資源が減少しても⾃然の回復⼒が働いて増加することから、回復量と同じ量だけ漁獲すれば、資源量の水準は維持されます。

回復量は資源量の増⼤に伴い増えますが、資源量がある程度以上になると餌の競合等により逆に減少します。

このため資源管理は、 回復量が最⼤になる資源量で、その回復量分を漁獲すれば、「最⼤の漁獲量(最大持続生産量(MSY:Maximum Sustainable Yield)) 」が続けられる水準の達成を目標としています。

我が国では、漁船の隻数・操業日数の制限、漁具の仕様の制限、禁漁区・期間の設定等様々な手法や取組で資源管理をしてきましたが、漁獲量が長期的に減少傾向にあるという課題に直面しています。

このため、将来にわたって持続的な水産資源の利用を確保するため、管理手法は漁獲可能量(TAC)による管理を基本とすることとされました。

令和4年度末時点で、TACにより管理を行う資源は漁獲量の6割を占めていますが、魚種を順次拡大し、令和5(2023)年度までに、漁獲量の8割となることを目指しています。

|

|

|

漁獲可能量(Total Allowable Catch)。魚種別の1年間に採捕可能な漁獲量。 |

漁業者等が資源管理を適切に実施しても、それらルールに従わない採捕があると持続的な資源量を維持できません。

令和3(2021)年の漁業関係法令違反(密漁)の検挙件数は1,361件であり、近年、漁業者による違法操業は減少している一方、漁業者による密漁が増加し、さらに悪質化・巧妙化しています。

取締りについては、海上保安官及び警察官と共に、水産庁等の職員から任命される漁業監督官や都道府県職員から任命される漁業監督吏員が実施しており、水産庁は今後も関係機関と連携して取締りを強化していきます。

(PDF : 7,512KB)

(PDF : 7,512KB)お問合せ先

漁政部企画課

担当者:動向分析班

代表:03-3502-8111(内線6578)

ダイヤルイン:03-6744-2344