水産物を食べる、魚介類の消費について

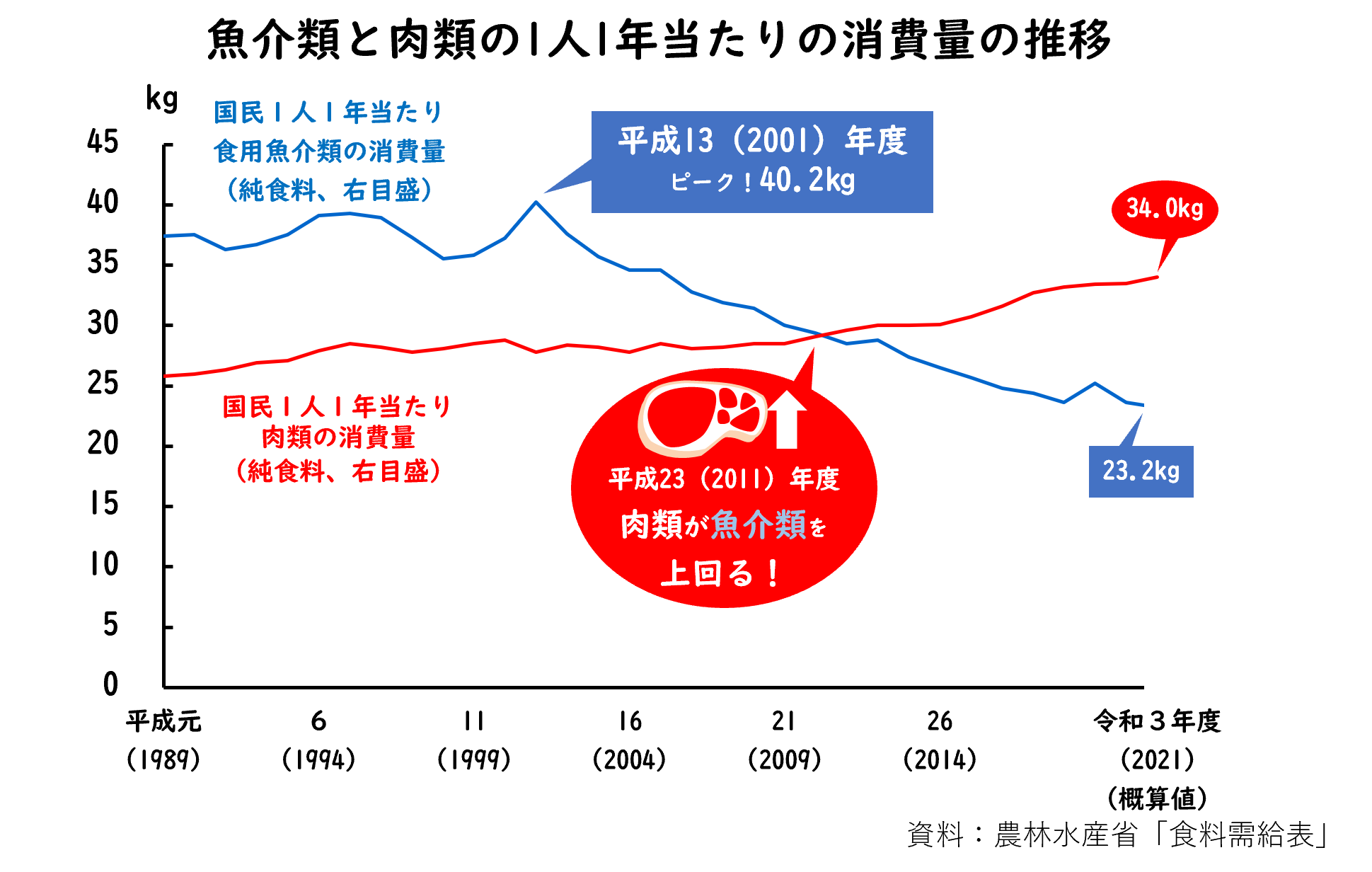

魚介類の消費量(消費仕向量)は減少し続けており、食用魚介類の1人1年当たりの消費量は平成13(2001)年度の40.2kgをピークに減少し、令和3(2021)年度は23.2kg(概算値)とピーク時から約43%も減少しています。

魚と肉、どちらが多く食べられている?

食用魚介類の消費量が減少する中、肉類の消費量は増加傾向にあり、平成23(2011)年度に1人1年当たりの肉類の消費量が同魚介類の消費量を上回りました。

どのような魚介類が食べられている?

よく消費される生鮮魚介類の種類は時代によって変化しています。

平成初期ではイカやエビが生鮮魚介類の中でよく消費されていましたが、近年では切り身の状態で売られることの多いサケ、マグロ及びブリの消費が上位を占めています。

魚介類を購入する理由、しない理由は?

肉類と比べ魚介類をよく購入する理由としては、

健康に配慮したから

魚介類の方が肉より美味しいから

という回答が多くなっています。魚介類をあまり購入しない理由としては、

肉類を家族が求めるから

魚介類は価格が高いから

魚介類は調理が面倒だから

という回答が多くなっています。

このように、魚介類の健康に良い効果の期待やおいしさが強みとなっている一方、魚介類の価格が高いこと、調理の手間がかかることが弱みになっています。

我が国の食用魚介類の自給率は、昭和39(1964)年度の113%をピークに低下傾向で推移し、近年は微増から横ばい傾向で推移し、令和3(2021)年度は前年度から2ポイント上昇した59%(概算値)となりました。

|

賛同メンバー数は726!(令和5(2023)年3月末時点) |

|

|

|

|

(外部リンク)

(外部リンク)お問合せ先

漁政部企画課

担当者:動向分析班

代表:03-3502-8111(内線6578)

ダイヤルイン:03-6744-2344