(2)水産物消費の状況

ア 水産物消費の動向

〈食用魚介類の1人1年当たりの消費量は22.0kg〉

我が国の食用魚介類の1人1年当たりの消費量(純食料ベース)は平成13(2001)年度の40.2kgをピークに減少傾向にあり、令和4(2022)年度には、前年度より0.7kg少ない22.0kg(概算値)となりました。一方、肉類の1人1年当たりの消費量は増加傾向にあり、平成23(2011)年度以降の食用魚介類の1人1年当たり消費量は、肉類の1人1年当たりの消費量を下回っています(図表1-3)。

なお、年齢階層別の魚介類摂取量を見てみると、平成11(1999)年以降はほぼ全ての層で摂取量が減少傾向にあります(図表1-4)。

図表1-3 食用魚介類の1人1年当たり消費量の変化(純食料ベース)

図表1-4 年齢階層別の魚介類の1人1日当たり摂取量の変化

〈よく消費される生鮮魚介類は、イカ・エビからサケ・マグロ・ブリへ変化〉

我が国の1人1年当たり生鮮魚介類の購入量が減少し続けている中で、よく消費される生鮮魚介類の種類は変化しています。平成元(1989)年頃にはイカやエビが上位を占めていましたが、近年は、サケ、マグロ及びブリが上位を占めるようになりました(図表1-5)。

また、かつては、地域ごとの生鮮魚介類の消費の中心は、その地域で獲れるものでしたが、流通や冷蔵技術の発達により、以前はサケ、マグロ及びブリがあまり流通していなかった地域でも購入しやすくなったことや、調理しやすい形態で購入できる魚種の需要が高まったこと等により、これらの魚が全国的に消費されるようになっています。特にサケは、平成期にノルウェーやチリの海面養殖による生食用のサーモンの国内流通量が大幅に増加したこともあり、地域による大きな差が見られなくなっています。

図表1-5 生鮮魚介類の1人1年当たり購入量及びその上位品目の購入量の変化

〈生鮮魚介類購入量は長期的には減少傾向〉

生鮮魚介類の1世帯当たりの年間購入量は、令和元(2019)年まで一貫して減少してきましたが、令和2(2020)年には、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、家での食事(内食)の機会が増加したことにより、スーパーマーケット等での購入が増えた結果、年間購入量が増加しました。しかし、令和3(2021)年から再び減少し、令和5(2023)年は前年より5%減の18.5kgとなりました。一方、年間支出金額については、価格の上昇等により令和5(2023)年には前年より2%増の41.1千円となりました(図表1-6)。

図表1-6 生鮮魚介類の1世帯当たり年間支出金額・購入量の推移

平成27(2015)年以降、食料品全体の価格が上昇しており、特に生鮮魚介類及び生鮮肉類の価格が大きく上昇しています。とりわけ、令和4(2022)年以降生鮮魚介類の消費者物価指数は大幅に上昇しており、令和5(2023)年の同指数は前年より9%上昇しました(図表1-7)。これは、新型コロナウイルス感染症拡大による世界的な経済活動の停滞からの回復、急速な円安等による水産物の輸入価格の上昇、国内生産の減少等の影響によるものと考えられます。

生鮮魚介類の1人1年当たり購入量は令和5(2023)年においては前年より4%減少しました。価格の上昇による購入量への影響について、日本生活協同組合連合会が令和5(2023)年5月に行った調査によると、「より安い商品に切り替えたもの」に魚と回答した人は約6%である一方、「購入頻度や量が減ったもの」に魚と回答した人は約18%であり、肉(約13%)や野菜(約8%)を上回っています(図表1-8)。生鮮魚介類の1人1年当たり購入量は、価格上昇に反比例して減少する傾向にあることから、価格の大幅な上昇は購入量減少の一因と考えられます(図表1-9)。

図表1-7 食料品の消費者物価指数の推移

図表1-8 日本生活協同組合連合会による「節約と値上げ」の意識についてのアンケート調査結果

図表1-9 生鮮魚介類の消費者物価指数と1人1年当たり購入量の推移

イ 水産物に対する消費者の意識

〈消費者の食の簡便化志向が高まる〉

水産物の消費量が減少し続けている理由を考えるに当たり、消費者の食の志向の変化は重要な要素です。株式会社日本政策金融公庫による「食の志向調査」を見てみると、令和6(2024)年1月には健康志向、経済性志向及び簡便化志向の割合が上位を占めています。平成20(2008)年以降の推移を見てみると、経済性志向の割合が横ばい傾向となっている一方、簡便化志向の割合は長期的に見ると上昇傾向となっており、健康志向も微増傾向が継続しています。他方で、安全志向と手作り志向は緩やかに低下しており、国産志向は比較的低水準で横ばいとなっています(図表1-10)。

図表1-10 消費者の食の志向(上位)の推移

〈消費者が魚介類をあまり購入しない要因は価格の高さや調理の手間等〉

肉類と比較して魚介類を消費する理由及びしない理由について見てみると、農林水産省による「食料・農業及び水産業に関する意識・意向調査」においては、消費者が肉類と比べ魚介類をよく購入する理由について、「健康に配慮したから」と回答した割合が75.7%と最も高く、次いで「魚介類の方が肉類よりおいしいから」(51.8%)となっています。他方、肉類と比べ魚介類をあまり購入しない理由については、「肉類を家族が求めるから」と回答した割合が45.9%と最も高く、次いで「魚介類は価格が高いから」(42.1%)、「魚介類は調理が面倒だから」(38.0%)の順となっています(図表1-11)。

また、一般社団法人大日本水産会の「子育て世代の水産物消費嗜好(しこう)動向調査」における魚介類を購入する際の優先順位では、価格や調理の簡便さを重視していること、同調査における魚料理を食べたり料理したりする事が嫌いな理由では、「骨をとるのが面倒」、「ゴミ処理が面倒」等の回答が多くなっています(図表1-12)。

これらのことから、肉類と比較して、魚介類の健康への良い効果の期待やおいしさが強みとなっている一方、魚介類の価格が高いこと、調理の手間がかかること、調理後の片づけが大変なこと、調理方法を知らないことが弱みとなっていると考えられます。

このため、料理者・購入者の負担感やマイナス特性の解消、手軽でおいしい調理方法や新製品の開発・普及、健康増進効果や旬のおいしさといったプラスの商品特性を活かした情報発信等が必要となっています。

図表1-11 魚介類をよく購入する理由及びあまり購入しない理由

図表1-12 魚介類を購入する際の優先順位・魚料理を食べたり料理したりする事が嫌いな理由

ウ 水産物の消費拡大に向けた取組

〈「さかなの日」の水産物の消費拡大に向けた取組を推進〉

我が国の水産物の消費量が長期的に減少傾向にある中、水産物の消費拡大に向けた官民の取組を推進するため、水産庁は、令和4(2022)年10月から、毎月3~7日を「さかなの日」とし、11月3~7日は「いいさかなの日」として、水産物の消費拡大に向けた活動の強化週間と位置付けています。

水産資源は元来持続可能な資源であり、我が国では水産資源の管理の高度化に取り組んでおり、また養殖業においても持続可能な生産を推進しています。このため、このように適切に漁獲・生産された魚を選択して食べることは、SDGsにおける持続可能な消費行動であるため、「さかな×サステナ」を「さかなの日」のコンセプトとしています。

令和6(2024)年3月末時点で、「さかなの日」の賛同メンバー数は844にのぼり、その業態は、小売、コンビニエンスストア、百貨店、食品メーカー、外食、水産関係(漁業者・卸・仲卸・鮮魚店等)、料理教室、メディア、地方公共団体、民間団体、個人等多岐にわたっています。各賛同メンバーは、例えば大手量販店による低・未利用魚や認証取得水産物の販売、コンビニエンスストアでの「さかなの日」のロゴを活用した魚総菜の販売、飲食店等による国産天然魚のフェアの開催、これまで価値がないとされてきた魚や加工段階で捨てられてきた部位のEC*1サイトによる商品化、食品メーカーによる魚介類に合う調味料の開発、水産卸売市場でのイベント等、水産物消費拡大に向けて、様々な取組を実施しています。

また、「さかなの日」アンバサダーであるさかなクンに魚や魚食の魅力に関する情報発信を行っていただいているほか、新たに「ハロー!プロジェクト」所属タレントの中からさかな好きメンバー6名を「さかなの日」応援隊に任命し、魚食に関する情報発信に取り組んでいただいています。

- Electronic Commerce:電子商取引

事例もっと美味しく!もっと楽しく!「さかなの日」の取組

水産庁では「さかなの日」の取組の一環として、消費者向け「さかなの日」Webサイトにおいて、水産関係団体のほか、市場、食品メーカー、水産物卸売業者等のWebサイトにおける簡単でおいしい、健康に配慮した魚料理のレシピ等の紹介や、豊富な動画により丁寧に解説された魚のさばき方等のコンテンツを掲載しています。全国漁業協同組合連合会(以下「JF全漁連」といいます。)のWebサイトでは、「第24回シーフード料理コンクール」の入賞作品のレシピが掲載されています。

また、水産庁では、自分で作った魚料理を紹介したい個人のほか、食品メーカーや料理教室等の企業に「#さかな料理部」のハッシュタグをつけてSNS*で発信してもらい、「#さかな料理部」を通じて魚料理の輪を広げる取組を行っています。このようなSNSでの魚料理の投稿には多くの人の注目を集めたものもあり、投稿を見て自身で魚料理を作って投稿するなどSNSを通じた広がりも見られているところです。

さらに、「さかなの日」賛同メンバーの取組として、雑誌において「さかなの日」に関連して魚料理等に関する情報発信をする出版社の取組、簡単に作れる魚料理のレシピの特集をWebサイト上で公開するレシピプラットフォームの取組、魚料理を中心とするメニューの料理教室を開催する取組等、自宅での魚料理を促す様々な取組が行われています。

- Social Networking Service:登録された利用者同士が交流できるWebサイトの会員制サービス。

〈消費者のニーズに合わせた商品提供や流通効率化の取組〉

水産物の消費拡大には、簡単においしく魚を調理する方法を知らないこと、魚の調理自体が煩雑であること、下処理やごみ処理などの後処理に時間と手間がかかること等の課題がある中、近年、鮮度の良さや品揃えの多さ、消費者との対面販売により注文に応じて調理を行うことを売りにした特色ある売場づくりを目指す地域のスーパーマーケットや鮮魚店等が注目を浴びています。

水産庁は、調理の手間等の課題に対し、簡便性に優れた商品や提供方法等を開発・実証する取組を支援しています。また、マーケットインの発想*1に基づく「売れるものづくり」を促進するため、生産、加工、流通、販売の関係者が連携し、先端技術の活用等による物流改善やコスト削減を図る取組及び鮮度保持による高付加価値化等のためのバリューチェ-ンの構築の取組を支援しています。

これらの取組により、消費者の潜在的な魚食のニーズを掘り起こし、水産物の消費拡大や多様な魚介類の価値向上につながることが期待されます。

- 消費者や顧客の要求、困りごとを突き止め、それらに応える商品やサービスを提供しようとする考え方(令和2(2020)年度水産白書)。

事例消費者のニーズに対応した簡便性に優れた商品開発等

青森県はワカサギやホタテガイなどの水産物の産地として知られていますが、同県では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で小売・外食などへの販売先が縮小し在庫化した十和田湖(とわだこ)産及び小川原湖(おがわらこ)産のワカサギの販路拡大、ホタテガイの養殖過程で間引かれ安価でしか取り扱われない陸奥湾のベビーホタテの有効活用などの課題解消が求められていました。

このような中、県下の冷凍食品メーカーである株式会社LOCO(ロコ)・SIKI(シキ)と老舗水産加工品メーカーである有限会社進藤水産は「青森冷凍水産加工新生活様式対応協議会」を立ち上げ、これら水産物のアップサイクル(創造的再利用)を図るとともに消費者の内食需要に対応した中食・外食向けの水産加工品の開発に着手しました。

まず、アンケートにより、消費者の生の声を聞き取ったところ、1)美味しさ、2)栄養バランス・安全安心、3)時短で手間を要しない等の観点を重視する傾向が判明しました。これらのニーズを踏まえつつ、商品の方向性を「一から作る手料理感のあるミールキット」や「半調理済みの食材を活用した商品」とし、冷凍商品とは思えないおいしさと優れた簡便性を兼ねそろえた冷凍食品の開発を目指すことになりました。

商品開発に当たっては、有限会社進藤水産が主に原材料である青森県産のワカサギやベビーホタテの調達・一次加工(浅煮を含む)等を、株式会社LOCO・SIKIが主にレシピ開発・二次加工・冷凍加工・販売等を担いました。元イタリアンシェフ等の経歴を有する株式会社LOCO・SIKIの開発責任者が腕を振るい、青森県産のワカサギやベビーホタテを、幅広い世代に人気のイタリア料理やスペイン料理にアレンジして

1)ミールキット:青森のにんにくアヒージョ(ワカサギ)

2)ミールキット:青森のにんにくアヒージョ(ベビーホタテ)

3)ミールキット:ワカサギのスパイシーフリット

4)ミールキット:ベビーホタテのアラビアータ

5)ベビーホタテと玄米おにぎりの出汁茶漬け

の計5品を開発しました。

これら商品は、株式会社LOCO・SIKIのオンラインショップで販売されており、また一部商品は青森県のふるさと納税の返礼品にも採用されているほか、県外でも幅広く取引され、大阪や東京等の大都市圏の大手スーパーマーケットや百貨店などでも販売されるなど販路が拡大されています。全ての製品が加熱等の手を加えるだけで、簡単にプロの味が再現されると消費者からも高い評価を得ているところです。

このように、地元・青森県産のこだわりの水産物を有効活用し、消費者の内食ニーズにも対応した商品の開発・販売を行うことにより、地域活性化にも貢献しています。

〈学校給食等での食育の重要性〉

食の簡便化志向等が高まり、家庭において魚食に関する知識の習得や体験等の食育の機会を十分に確保することが難しくなっており、若年層の魚介類の摂取量減少の一因になっていると考えられる中で、若いうちから魚食習慣を身に付けるためには、学校給食等を通じ、水産物に親しむ機会を作ることが重要です。

令和3(2021)年3月に策定された「第4次食育推進基本計画」においては、「学校給食における地場産物の活用は、地産地消の有効な手段であり、地場産物の消費による食料の輸送に伴う環境負荷の低減や地域の活性化は、持続可能な食の実現につながる」、「地域の関係者の協力の下、未来を担う子供たちが持続可能な食生活を実践することにもつながる」という考えに基づき、学校給食における地産地消の取組が推進されています。同計画では地場産物の使用割合を現状値(令和元(2019)年度)から維持・向上した都道府県の割合を90%以上とすることを目標としています。

一方、一定の予算の範囲内での安定的な提供やあらかじめ献立を決めておく必要がある学校給食における地場産の水産物の利用には、水揚げが不安定な中で規格の定まった一定の材料を決められた日に確実に提供できるのかという供給の問題、加工度の低い魚介類は調理に一定の設備や技術が必要になるという問題があります。

これらの問題を解決し、おいしい地場産の水産物を給食で提供するためには、地域の水産関係者と学校給食関係者が連携していくことが必要です。

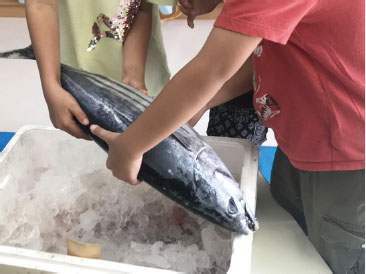

近年では、児童に漁業への理解を深めてもらうとともに、学校給食等による低・未利用魚の活用を図るため、漁業者が小学校に出向き、地元の漁業や魚に関する授業を行った後、児童と一緒に地場産の魚を使った給食を味わうといった取組も行われています。

事例「おさかな学習会」による出前授業

一般社団法人大日本水産会魚食普及推進センターでは、子どもたちに水産業や魚について関心を持ってもらうため、漁業者や関係者等による出前授業として「おさかな学習会」を開催しています。同学習会では、おさかなゼミ、鮮魚タッチ、料理教室、模擬漁体験等小学生等に関心を持ってもらうための様々な授業・体験を考案し、これらを組み合わせたプログラムを、小学校等を対象に実施しています。

おさかなゼミでは、漁業者等が本物の漁具や動画などを用いて座学で漁業、魚の栄養、資源、環境等について説明しています。遠隔地からの依頼に対しては、リモートでの説明を活用するなど幅広い依頼に対応しています。

また、魚に触れたことがない子供が増えている中、鮮魚タッチのプログラムにおいては氷の上に並んだ色、形が様々な鮮魚を自由に触って形や色の違いがある理由を考えることとしています。また、同プログラムや料理教室では、魚の解体を行い、いつも食べる魚の身の部分や骨の位置などを勉強するとともに、魚が食品に変わっていく過程を見て解体した魚を食べるプログラムとなっています。

模擬漁体験では、体育館等で実際の網や釣り具を用いて、投網や釣り等の体験を行っています。実際の魚と同じ重さの模型を用いた釣り等の体験により、漁業活動の苦労を体験することで食べ物を大切にするようになったとの声も多く聞かれています。

これらのプログラムは、総合的な学習の一環として活用されており、海や魚だけでなく、漁業という職業や魚の流通、食の大切さ等に対する興味・関心を高めるものとして、小学校等の先生から好評であり多くの依頼があります。一方、授業の時間は就業の時間と重複し人的な制約等があることから、動画をはじめとするWebサイト等のコンテンツの充実を図っており、同センターのWebサイトの閲覧数は近年大幅に増加し、年間300万件に達しています。

エ 水産物の健康効果

〈オメガ3脂肪酸や魚肉たんぱく質等、水産物の摂取は健康に良い効果〉

水産物の摂取が健康に良い効果を与えることが、様々な研究から明らかになっています*1(図表1-13)。

1)DHA、IPA(EPA)

魚肉や鯨肉の脂質に多く含まれているn-3(オメガ3)系多価不飽和脂肪酸であるドコサヘキサエン酸(DHA)やイコサペンタエン酸(IPA)*2は、他の食品にはほとんど含まれていない脂肪酸です。DHAは、胎児期の網膜等の発達に必要であるほか、加齢に伴い低下する認知機能の一部である記憶力、注意力、判断力や空間認識力を維持することが報告されており、広く胎児期から老年期に至るまでの脳、網膜や神経の発達・機能維持に重要な役割があることが分かっています。また、双方とも血小板凝集抑制作用があることや抗炎症作用、血圧降下作用のほか、血中のLDLコレステロール(悪玉コレステロール)や中性脂肪を減らす機能があることが分かっており、脂質異常症、心筋梗塞、その他生活習慣病の予防・改善に期待され、医薬品にも活用されています。

2)たんぱく質

魚肉たんぱく質は、畜肉類のたんぱく質と並び、人間が生きていく上で必要な9種類の必須アミノ酸をバランス良く含む良質なたんぱく質であるだけでなく、大豆たんぱく質や乳たんぱく質と比べて消化されやすく、体内に取り込まれやすいという特徴もあり、「フィッシュプロテイン」という名称で注目されています。また、離乳食で最初に摂取することが勧められている動物性たんぱく質は白身魚とされているほか、血圧上昇を抑える作用等の健康維持の機能を有している可能性も示唆されています。

3)アミノ酸(タウリン)

貝類(カキ、アサリ等)やイカ、タコ等に多く含まれるタウリンは、肝機能の強化や視力の回復に効果があること等が示されています。

4)カルシウム、ビタミンD

カルシウムについては、不足すると骨粗鬆症(こつそしょうしょう)、高血圧、動脈硬化等を招くことが報告されています。また、カルシウムの吸収はビタミンDによって促進されることが報告されています。ビタミンDは、水産物では、サケ・マス類やイワシ類等に多く含まれています。

5)食物繊維(アルギン酸、フコイダン等)

食物繊維は、便通を整える作用のほか、脂質や糖等の排出作用により、生活習慣病の予防・改善にも効果が期待されています。また、腸内細菌のうち、ビフィズス菌や乳酸菌等の善玉菌の割合を増やし、腸内環境を良好に整える作用も知られています。さらに、善玉菌を構成する物質には、体の免疫機能を高め、血清コレステロールを低下させる効果も報告されています。海藻類には、ビタミンやミネラルに加え、食物繊維が含まれています。モズクやヒジキ、ワカメ、コンブ等の褐藻類に含まれるアルギン酸やフコイダン等をはじめとする海藻類の食物繊維は一般的に水溶性です。

このように、水産物は優れた栄養特性と機能性を持つ食品であり、様々な魚介類や海藻類をバランス良く摂取することにより、健康の維持・増進が期待されます。

- 島一雄・關文威・前田昌調・木村伸吾・佐伯宏樹・桜本和美・末永芳美・長野章・森永勤・八木信行・山中英明編『最新 水産ハンドブック』(2012)、鈴木平光・和田俊・三浦理代編『水産食品栄養学―基礎からヒトへ―』(2004)等を参考に水産庁において記述した。

- エイコサペンタエン酸(EPA)ともいう。

図表1-13 水産物に含まれる主な機能性成分

図表1-14 主な食品の100g当たりのたんぱく質・脂質含有量

お問合せ先

水産庁漁政部企画課

担当者:動向分析班

代表:03-3502-8111(内線6578)

ダイヤルイン:03-6744-2344