水産庁公式ブログ「アワビのステーキ食べてみたいよね」2021年7月

|7月28日 (1) (2) (3) (4) (5) |7月16日|7月13日|7月12日|7月2日|

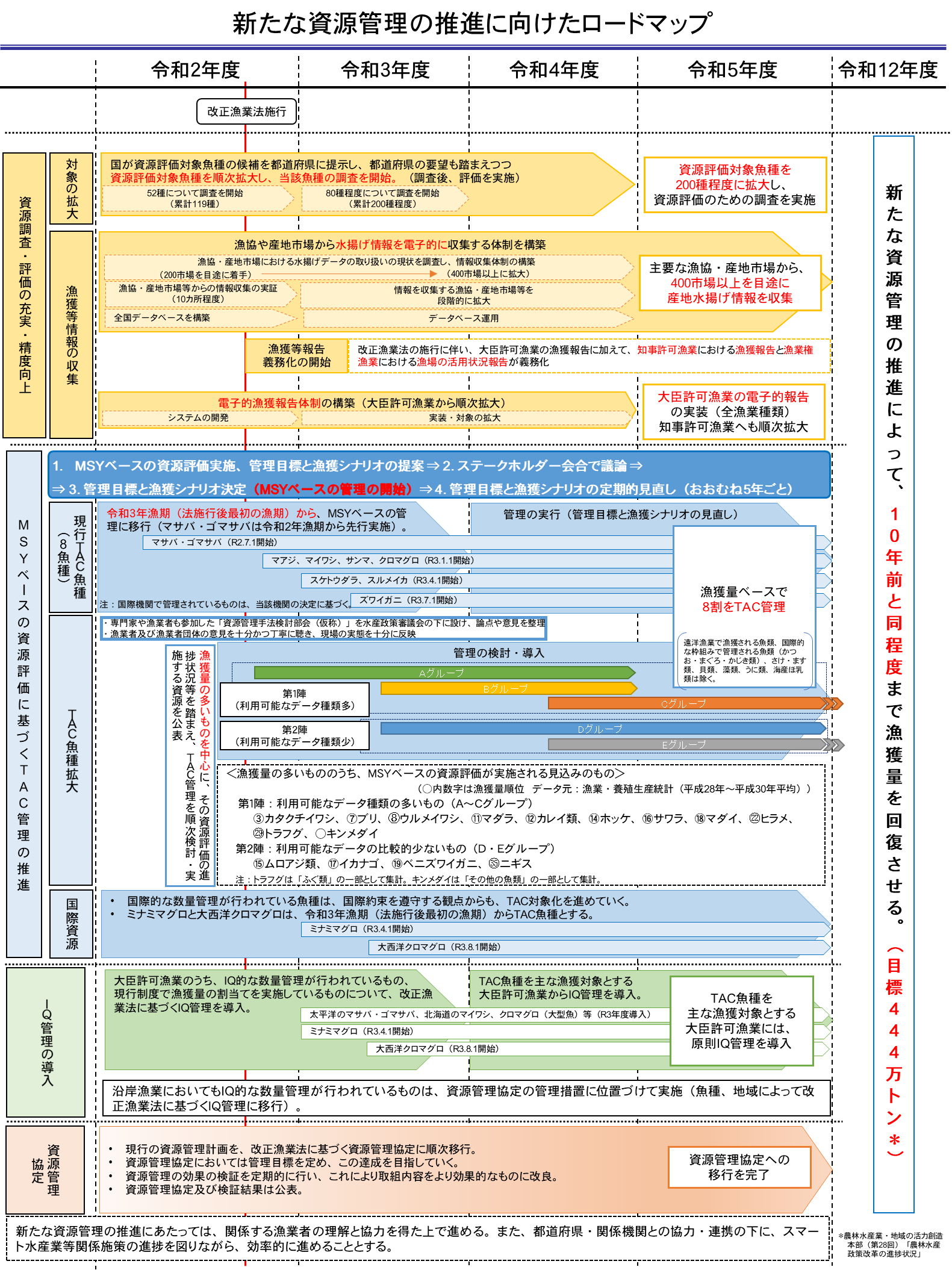

【7月28日 資源管理のすすめ➅~新たな資源管理の推進に向けたロードマップ(1)~】

前回は、新漁業法における資源管理の仕組み(新たな資源管理システム)について御紹介しました。

(前回までの資源管理のすすめはこちら)

今回は、新たな資源管理システムをどのように構築していくのかについて、お話します。

平成30年12月に成立・公布された新漁業法は、約2年間の準備期間を経て、昨年12月1日に施行されました。

これに先立ち、昨年9月には、「新たな資源管理の推進に向けたロードマップ」を決定・公表しました。

このロードマップは、水産政策の改革の柱である資源管理を今後どのような行程で進めていこうとしているのか、

予め水産庁としての目標を明らかにし、しっかりと資源の持続的な利用、

ひいては水産業の維持発展を図っていこうとするものです。

これまでの水産業が辿ってきた状況を総括した結果として、今後も水産物の安定供給を図っていくとともに、

水産業の成長産業化を見据え、水産政策の改革の核となる措置として、漁業法を改正いたしました。

この新漁業法では、水産資源の持続的な利用を確保し、漁業生産力を発展させることを目的としています。

このため、当面の目標として一番右端に掲げておりますとおり、

「新たな資源管理の推進によって、10年前(平成22年)と同程度まで漁獲量を回復させる。(目標444万トン)」

こととしました。※現在331万トン(平成30年度)

この目標を達成するためには、様々な取組が必要です。

このため、令和5年度までにどのようなことを行っていくのかを項目ごとに御説明いたします。

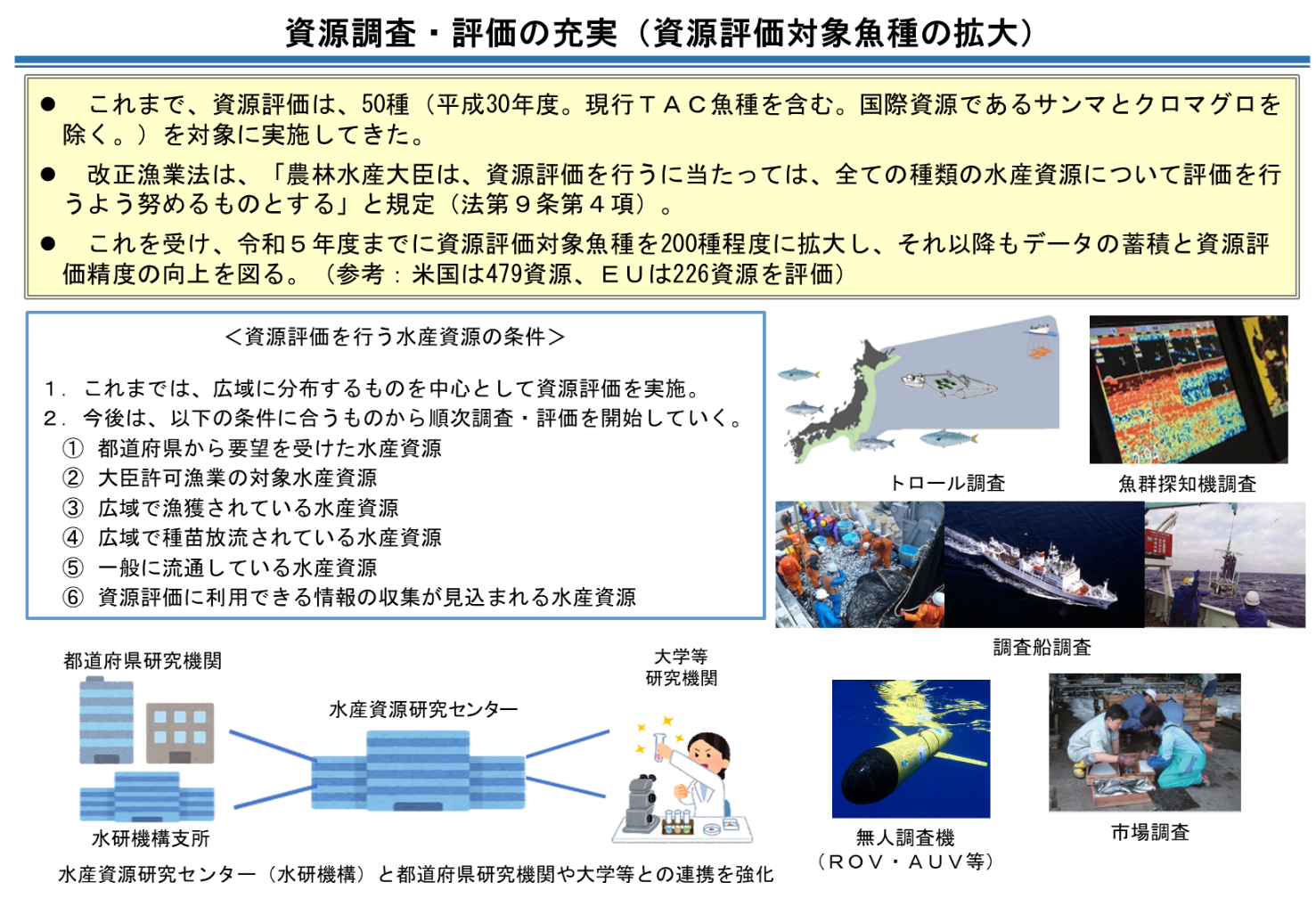

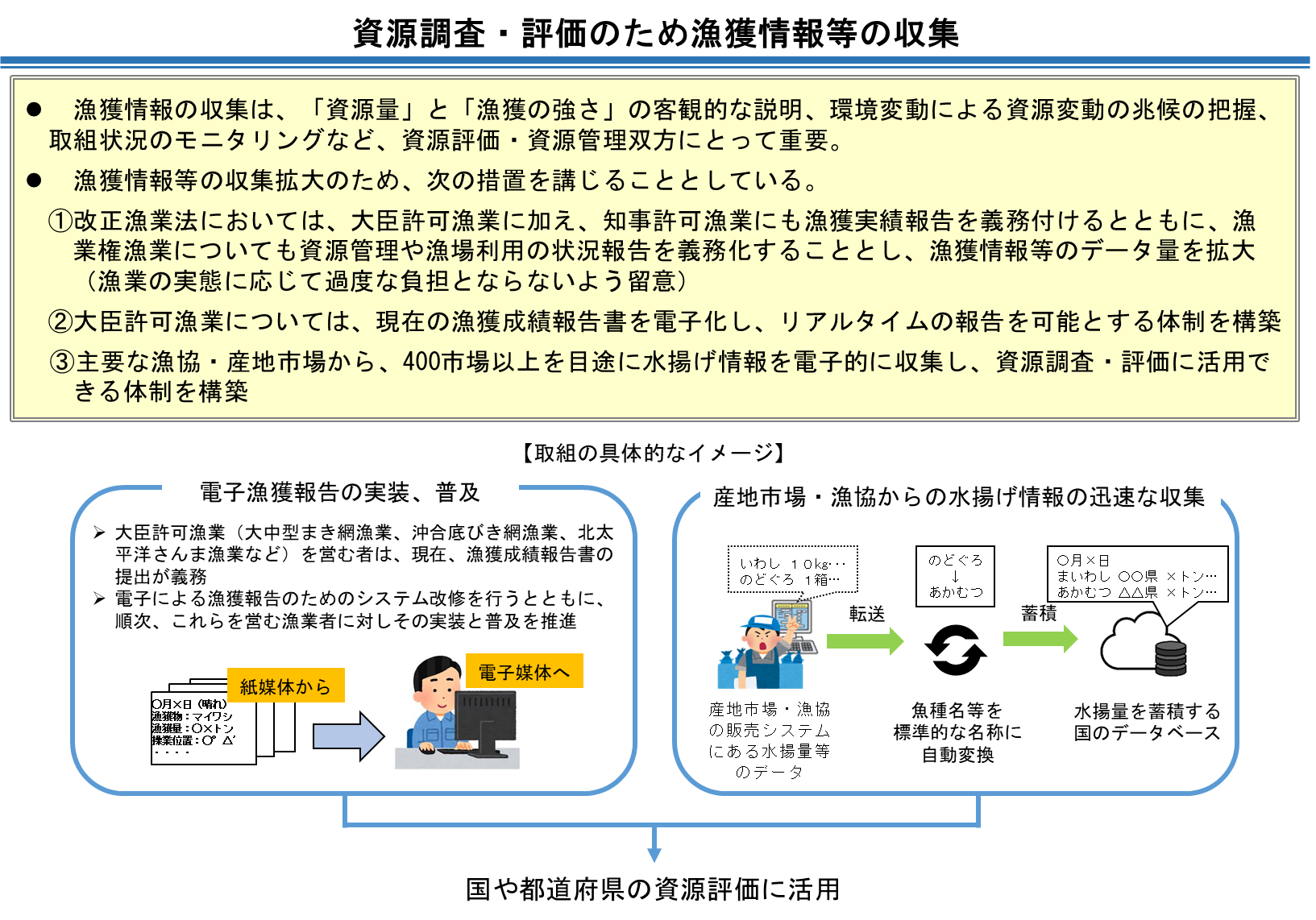

(1)資源調査・評価の充実・精度向上

適切な資源管理を実施するためには、その根拠となる科学的な知見が重要となります。

海の中にどれぐらいの資源がいて、将来どのように増減するのかを評価すること、

つまり、資源評価についても、増強していく必要があります。

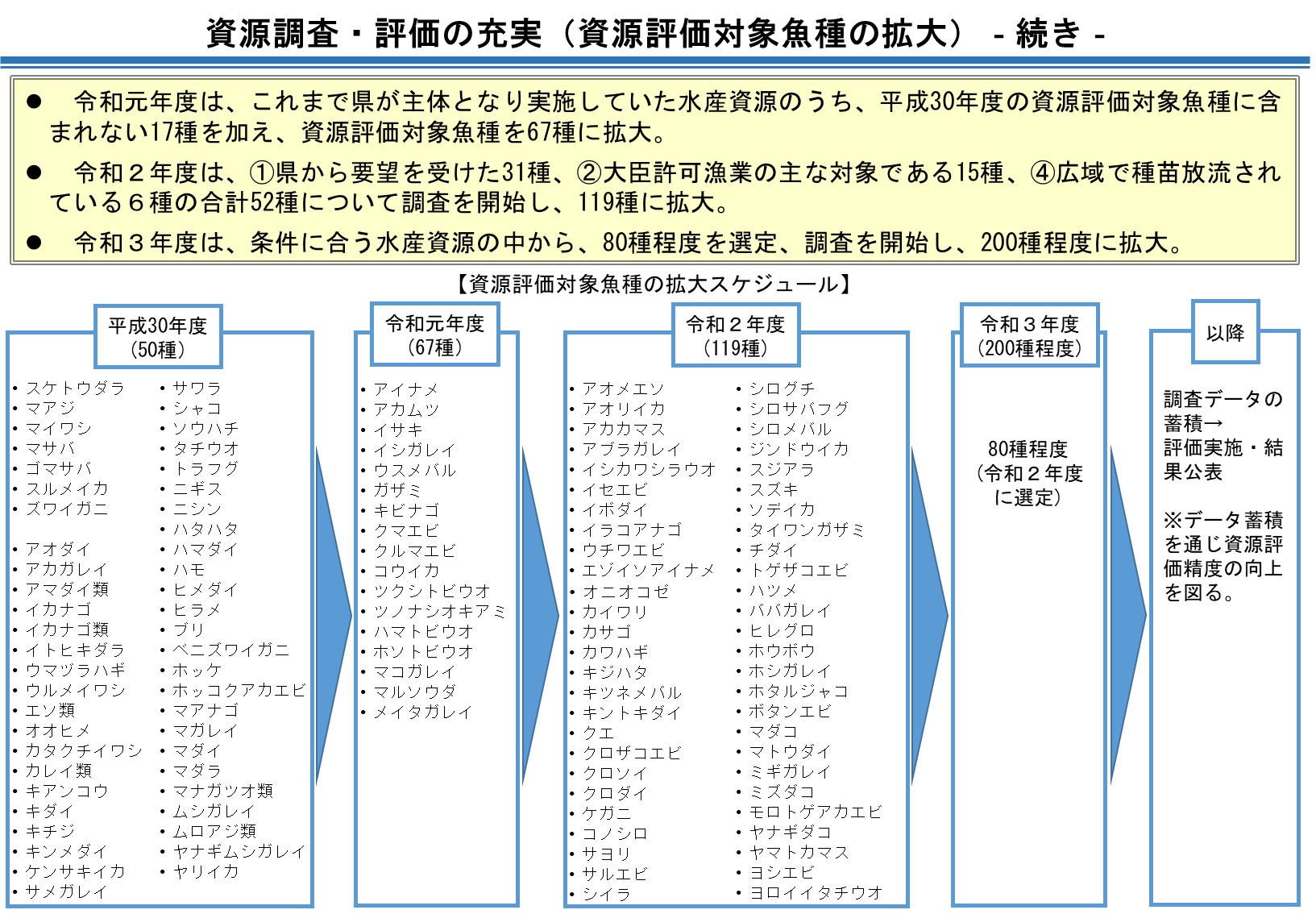

資源評価対象魚種については、平成30年度までは50魚種(84系群)だったものを、

徐々に拡大していくこととしており、「令和5年度までに200種程度まで拡大」していこうと考えています。

資源評価を行う水産資源は、これまでは、広域に分布するものを中心として資源評価を実施してきましたが、

今後は、次の条件に合うものから順次調査・評価を開始していくこととしています。

➀都道府県から要望を受けた水産資源

➁大臣許可漁業の対象水産資源

➂広域で漁獲されている水産資源

➃広域で種苗放流されている水産資源

➄一般に流通している水産資源

➅資源評価に利用できる情報の収集が見込まれる水産資源

なお、令和3年度に200種程度としているのは、あくまで資源評価をするための前段階として、資源調査を開始するものであり、

令和3年度に200種の資源評価結果が出てくるわけではありません。

またTAC管理を200種に拡大するものではありません。

資源調査・評価の基となるのは、漁獲情報の収集です。情報が多いほど、より正確に資源評価を行うことができます。

このため、より効率的に、より多くの漁業種類から情報を収集する体制を整備していくこととしています。

より効率的にという側面からは、漁協や産地市場からの水揚げ情報を、電子的に、簡便かつ迅速に把握する体制を構築しようと考えています。

このため、令和元年度は100か所以上の漁協、産地市場の水揚げデータの処理状況を調査したところであり、

令和5年度には400市場以上の産地市場から、電子的に情報収集する体制を構築することを目指しています。

また、大臣許可漁業については、これまでも漁獲成績報告書の提出が義務付けられておりましたが、

電子的に報告してもらうシステムを順次導入して、令和5年度にはすべての大臣許可漁業の漁業種類で電子的報告を実践することを目指しています。

より多くの漁業種類からという側面からは、新漁業法の施行に伴い、知事許可漁業における漁獲報告と漁業権漁業における漁場の活用状況報告が義務化されました。

こうした報告につきましても、産地市場からの電子的な漁獲情報の収集体制及び大臣許可漁業の電子的な漁獲報告体制を活用して、

できる限り簡便にかつ迅速に、漁獲報告が行われるようにしていきたいと考えています。

【7月28日 資源管理のすすめ➅~新たな資源管理の推進に向けたロードマップ(2)~】

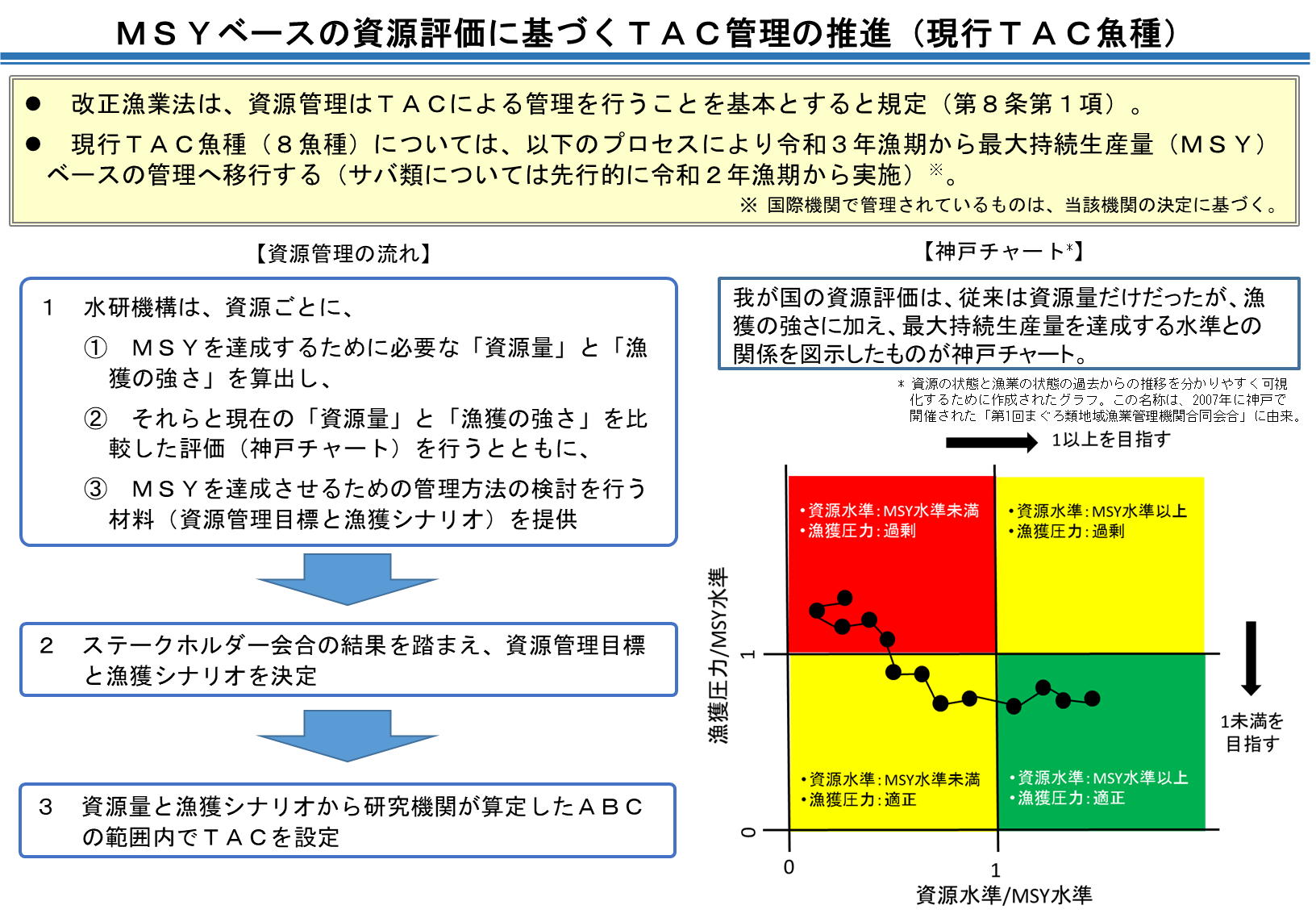

(2)MSYベースの資源評価に基づくTAC管理の推進

これまでもお伝えしてきましたが、新漁業法においては、資源管理は数量管理を基本とするとされています。

この数量管理のことをTAC(Total Allowable Catch)管理といいます。

我が国におけるTAC管理は、国連海洋法条約の批准に際してTAC法(海洋生物資源の保存及び管理に関する法律)が制定され、

平成9年1月から同法に基づくTAC制度の運用が開始されました。

TAC制度は、魚種別に1年間の漁獲量をTACとしてあらかじめ定め、漁業の管理主体である国及び都道府県ごとに割り当て、

それぞれの管理主体が、漁業者の報告を基に割当量の範囲内に漁獲量を収めるよう漁業を管理する制度です。

対象種である「特定海洋生物資源」として、採捕数量及び消費量が多く、国民生活上又は漁業上重要な魚種を中心に

サンマ、スケトウダラ、マアジ、マイワシ、サバ類及びズワイガニの6魚種が指定され、平成10年にスルメイカ、平成30年に太平洋クロマグロが追加されました。

TAC法は、新漁業法の中に取り込まれたことから、今後は新漁業法に基づくTAC管理が実施されることになります。

このため、従来のTAC対象種8魚種(マイワシ、マアジ、サバ類、サンマ、スケトウダラ、スルメイカ、ズワイガニ、太平洋クロマグロ)については、

令和3年度漁期開始から、新しい漁業法の考え方に基づく、MSYベースの管理に移行しました(サバ類については、令和2年漁期から先行実施)。

移行に当たっては、水産研究・教育機構から示される管理目標と漁獲シナリオ案をもとに、

ステークホルダー会合(資源管理方針に関する検討会)で漁業者をはじめとする関係者と議論を行い、

管理目標と漁獲シナリオ(最新の資源評価及び農林水産大臣が定める資源水準の値に応じた漁獲圧力(資源に対する漁獲の影響の大きさを表す係数をいう。)の決定方式)を決定し、TACを定めました。

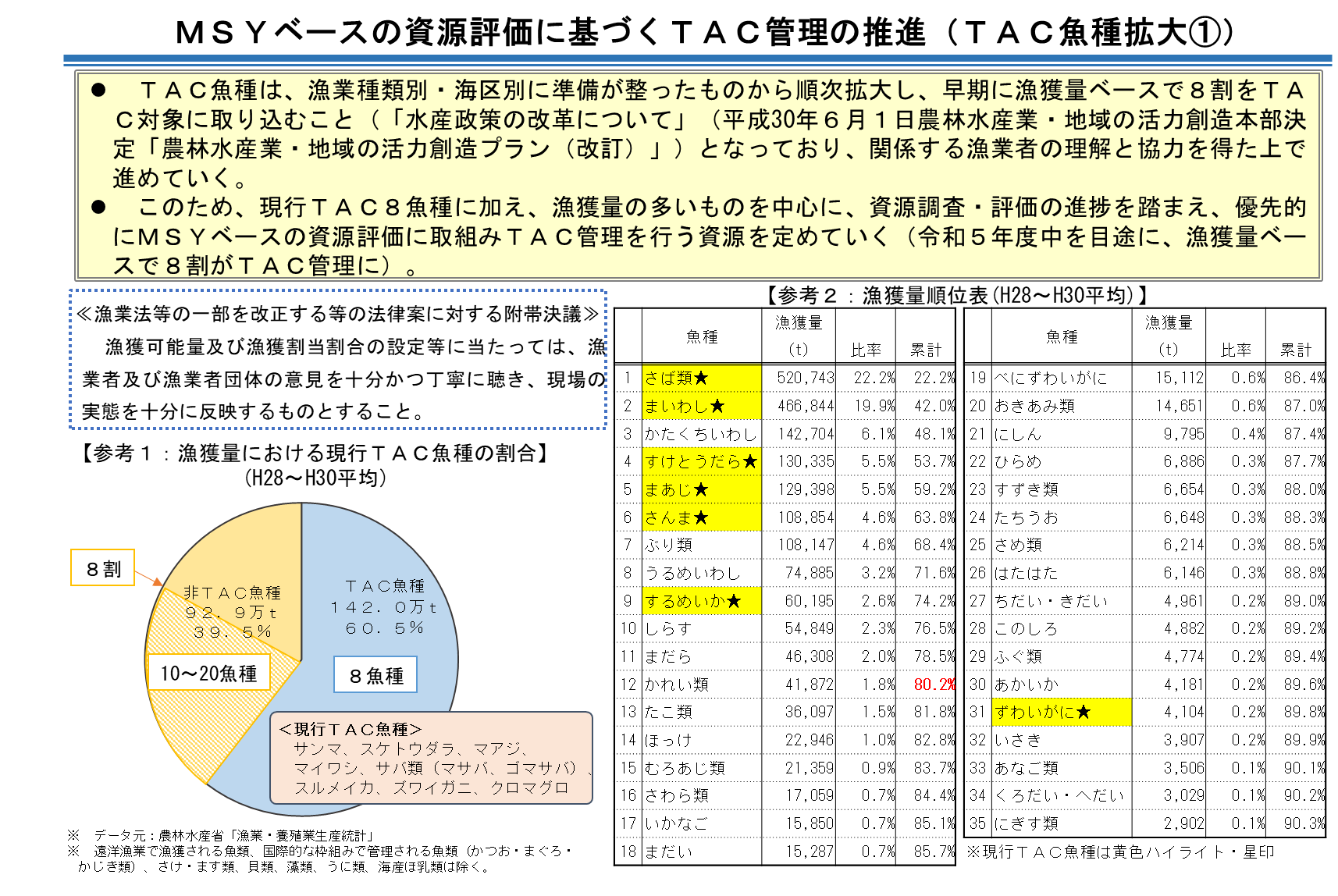

繰り返しになりますが、新漁業法に基づく資源管理は数量管理が基本です。

このため、TAC対象魚種の拡大を目指していくこととしています。

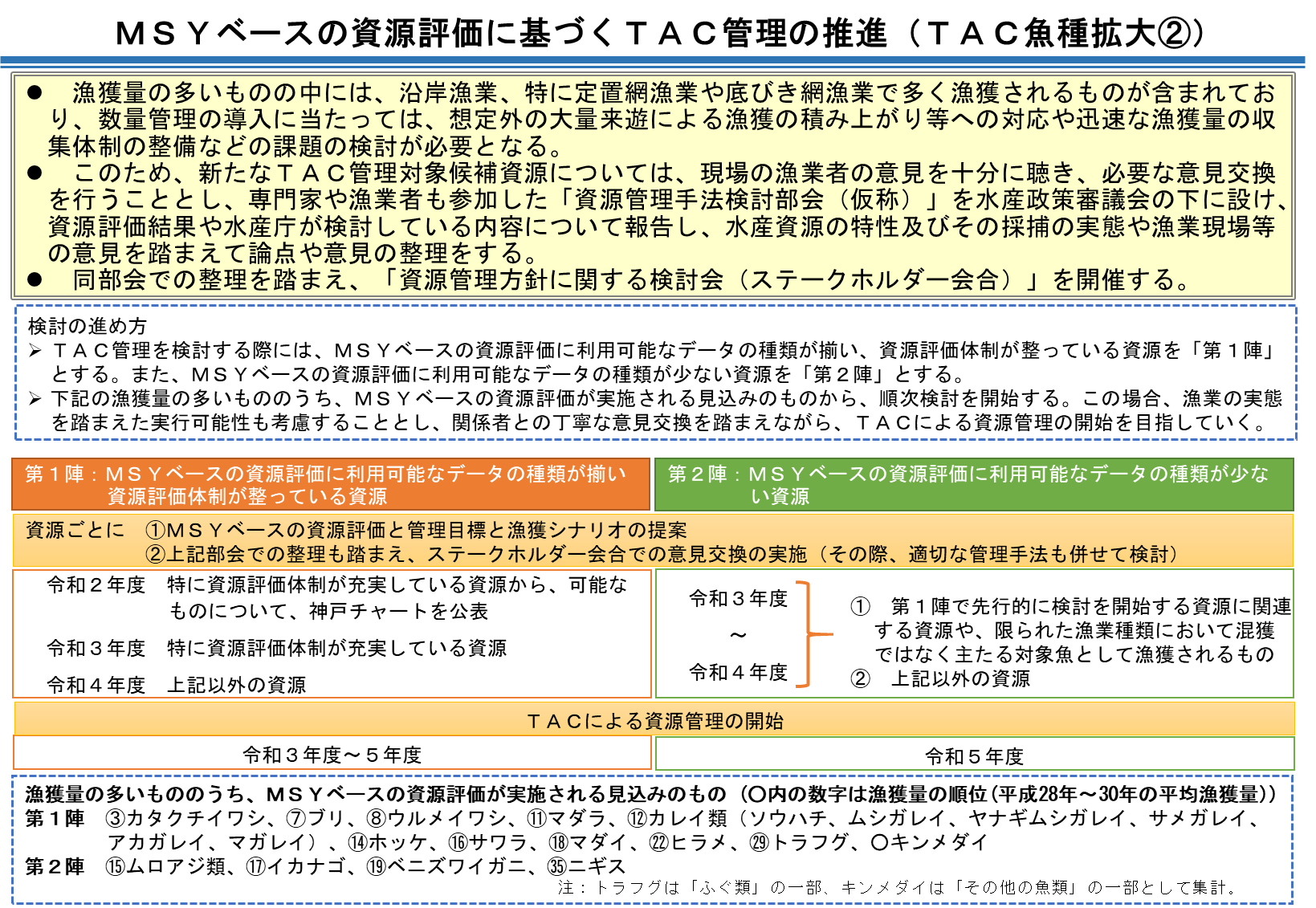

具体的には、➀漁獲量が多い魚種(漁獲量上位35種を中心とする)➁MSYベースの資源評価が近い将来実施される見込みの魚種を対象に、検討を進めていくこととしています。

具体的には、その横に書いてあるようにMSYベースの資源評価を行うに当たり利用可能なデータの多い第1陣と、

それよりも利用可能なデータの少ない第2陣で資源評価結果が公表される時期や検討にかかる期間が異なることになります。

第1陣には、カタクチイワシ、ブリ、ウルメイワシ、マダラ、カレイ類、ホッケ、サワラ、マダイ、ヒラメ、トラフグ、キンメダイを想定しています。

第2陣はとしては、ムロアジ類、イカナゴ類、ベニズワイガニ、ニギスを想定しています。これらについては、MSYベースによる資源評価が行われた後、

個々の魚種ごとに検討のプロセスを経て検討を進めていきたいと考えています。(TAC魚種拡大の詳細については、次回お話させていただきます。)

こうした取組によって、「令和5年度には漁獲量*ベースで8割をTAC管理とすること」を目指していきます。

*:遠洋漁業で漁獲される魚類、国際的な枠組みで管理される魚類(かつお・まぐろ・かじき類)、さけ・ます類、貝類、藻類、うに類、海産ほ乳類は除く。

これらは、我が国が漁獲をコントロールすることによる政策効果の指標の中に含めるのは性質が異なるために除いています。

従来のTAC魚種は、漁獲量の約6割を占めており、これを8割とするには、あと10~20魚種がTAC魚種となれば、この目標は達成可能と考えています。

ここでご注意いただきたいのが、(1)で資源評価対象魚種を200種程度に拡大するというお話をしました。

(2)では、TAC魚種拡大というお話をしました。

これらが混同され、TAC魚種を200種に拡大すると誤解されることがありますが、

ここでご説明させていただいたとおり、当面の目標として、TAC魚種は、従来のTAC魚種を含めて、20~30魚種程度を目指すということになります。

このほか、国際的な数量管理が行われているものは、国際約束を遵守する観点からTAC対象化を進めていきます。

具体的には、既に現在も省令で数量管理の対象となっているミナミマグロや大西洋クロマグロなどについて令和3年漁期から対象としました。

【7月28日 資源管理のすすめ➅~新たな資源管理の推進に向けたロードマップ(3)~】

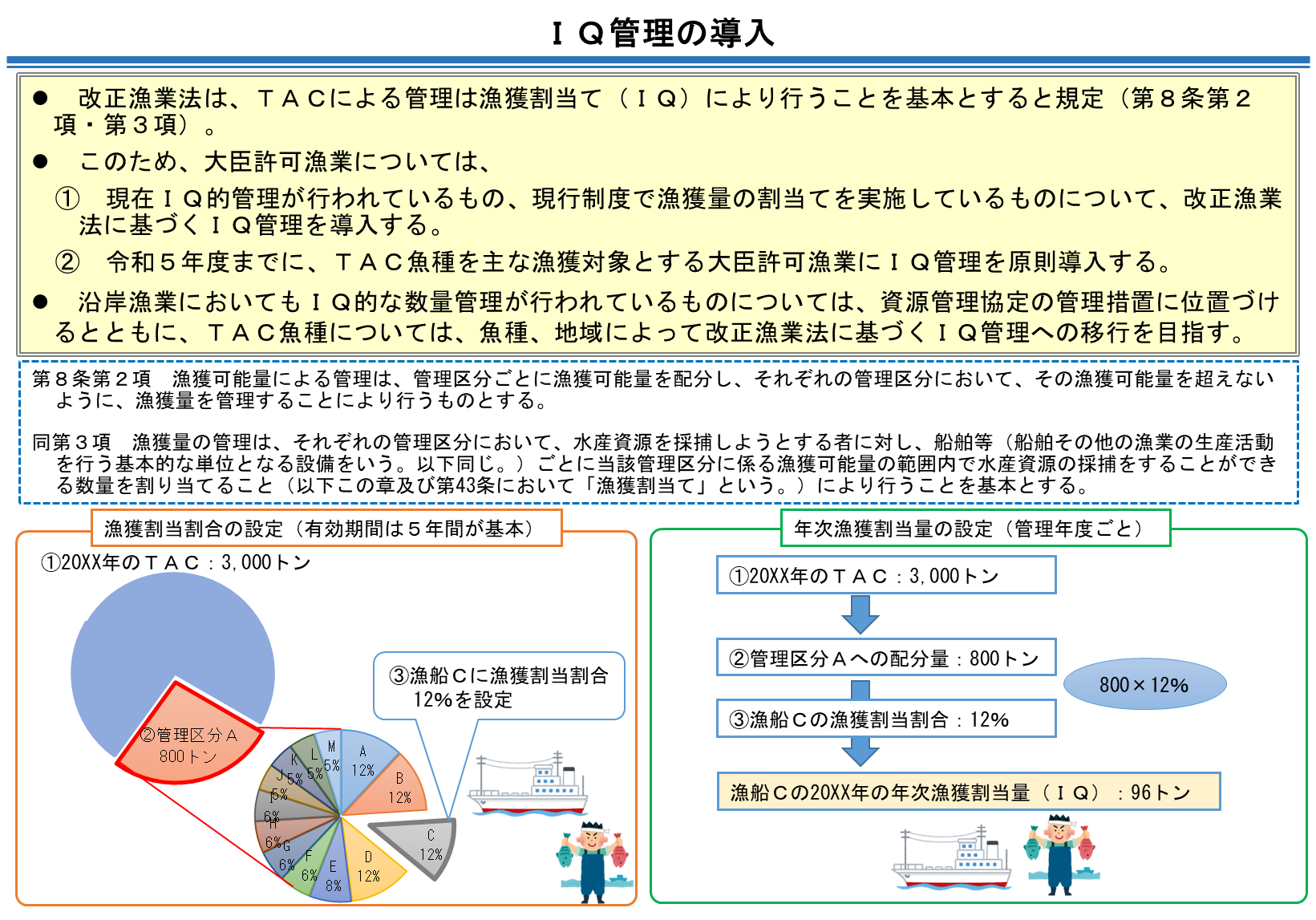

(3)IQ管理の導入

新漁業法では、数量管理を行うに当たって、その具体的な方法としてIQ(漁獲割当て)ということになっています。

そこで、まずは大臣許可漁業のうちIQ的な管理が行われているもの、既に漁獲割当が行われているものからIQ管理を導入しようと考えています。

具体的には、大中型まき網漁業における北部太平洋のサバ類、北海道沖のマイワシ、クロマグロなど、またかつお・まぐろ漁業におけるミナミマグロや大西洋クロマグロなどです。

こうして「令和5年度にはTAC魚種を主な漁獲対象とする大臣許可漁業には原則IQ管理を導入」を目指しています。

また、沿岸漁業でも、かご漁業などでIQ的な管理が行われているものがあります。

こうしたものも、魚種・地域によって可能なものは新しい漁業法に基づくIQ管理をしていこうと考えています。

【7月28日 資源管理のすすめ➅~新たな資源管理の推進に向けたロードマップ(4)~】

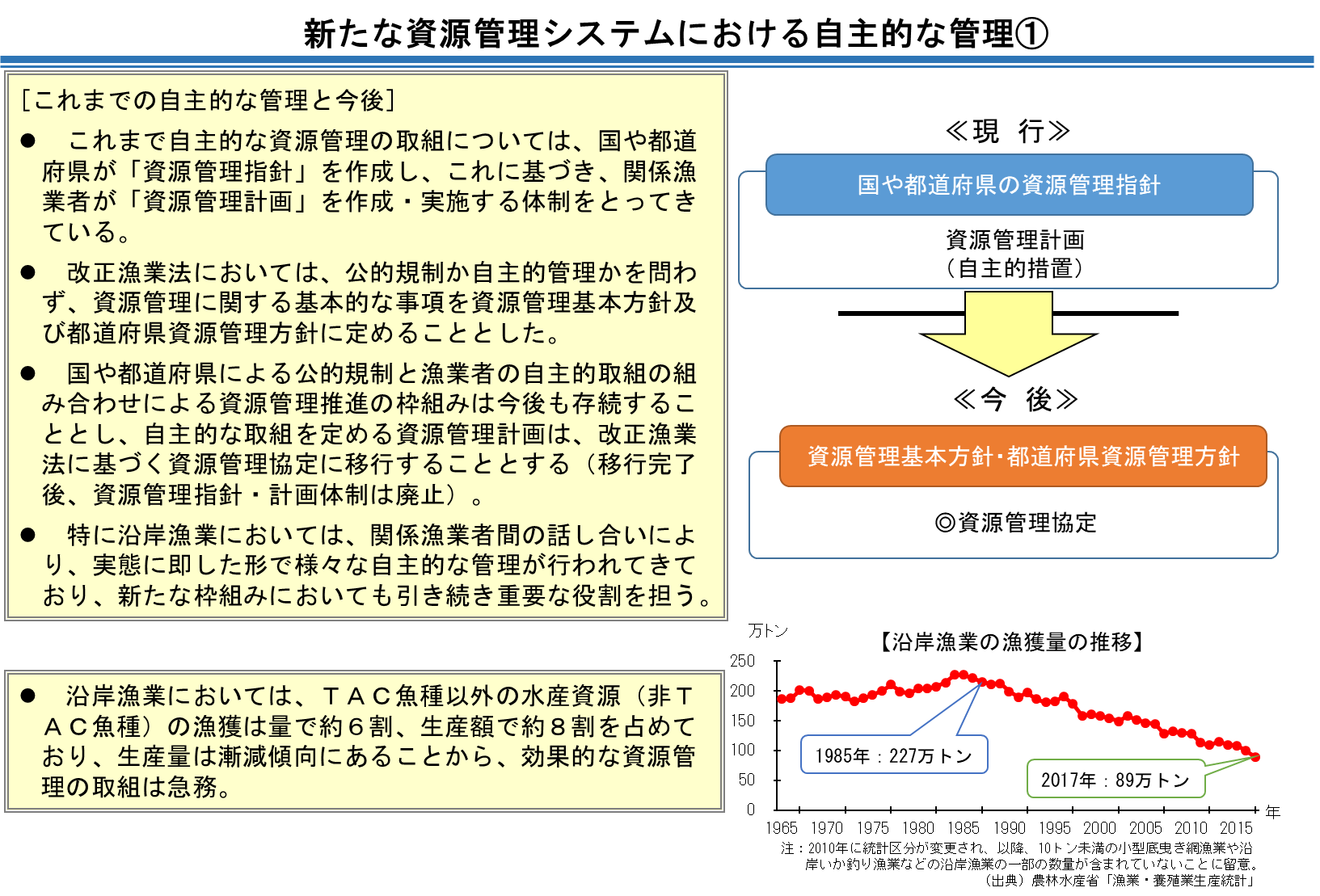

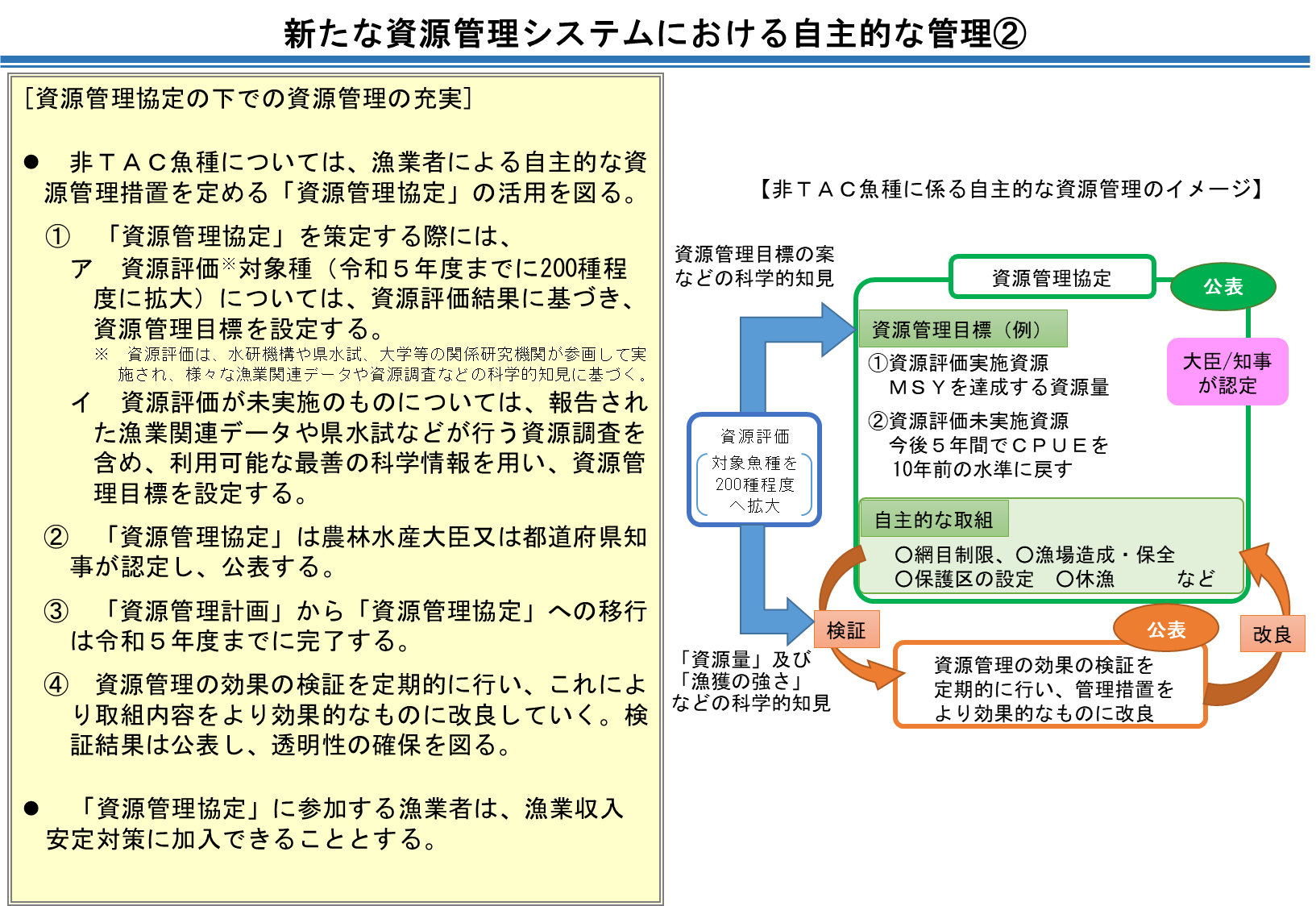

(4)資源管理協定

現在、皆様方に取り組んでいただいている

「資源管理計画を新しい漁業法に基づく資源管理協定に移行し、令和5年度には完了」しようと考えています。

沿岸漁業では、TAC魚種以外の水産資源の漁獲が、量で約6割、生産額で約8割を占めています。

先ほども申し上げましたが、200種の資源評価を行ったとしても、当面は30種ぐらいがTAC対象になるだけで、

それ以外の魚種については、直ちにTACを導入することは難しいと考えています。

このため、TAC対象とならない資源についても、しっかりと資源管理を行って、将来にわたって安定的に資源を利用できるようにすることが重要です。

そこで、これまでも行ってきていただいた自主的な取組みが重要な役割を担うと認識しており、

漁業者自身による自主的な資源管理措置を定める「資源管理協定」を活用していこうと考えています。

そして、資源管理協定策定する際には、資源評価が行われたものは資源評価結果に基づき、

それ以外のものについては、水産試験場のデータなど利用可能な科学情報に基づいて、目標を定めます。

協定は、農林水産大臣又は都道府県知事が認定し、認定された協定は公表することとします。

そして、自ら効果を検証し、より効果的なものにしていき、その結果も公表することにより、

一般消費者の皆様にも、漁業者の方がしっかりと資源管理を行っていることを見ていただきたいと考えています。

【7月28日 資源管理のすすめ➅~新たな資源管理の推進に向けたロードマップ(5)~】

(5)漁業者の理解と協力

資源管理は、その実践者となる漁業者に理解いただくことが重要です。

このため、ロードマップの一番下にも、「新たな資源管理の推進にあたっては、関係する漁業者の理解と協力を得た上で進める。」と明記しているとおり、

漁業者をはじめとした関係者の意見を丁寧に聴き、現場の実態を十分に反映した資源管理が実践されるよう、努めてまいりたいと考えています。

今回は、今後新漁業法に基づく新たな資源管理システムをどのように構築していくのかという概略をお話ししました。

次回は、その肝となっている、TAC魚種の拡大について、本年3月に公表した「TAC魚種拡大に向けたスケジュール」を中心にお話させていただければと思います。

現在、今回ご紹介いたしました「新たな資源管理の推進に向けたロードマップ」や次回ご紹介予定の「TAC魚種拡大に向けたスケジュール」に関して、

漁業者をはじめとする関係者の皆様を対象とした説明会を開催しております。

基本的には、現地を訪問させていただき、現場の意見をお聴きしたいと考えておりますが、

新型コロナの関係で東京からの訪問が難しい場合には、ウェブ形式を利用した説明会等も開催しておりますので、

ご要望がありましたら、都道府県庁を通じてご連絡いただければと思います。よろしくお願いいたします。

参考:水産庁ホームページにおける資源管理関係情報のウェブサイト

「新たな資源管理の部屋」…新たな資源管理に関する全般的な情報(ロードマップ等の情報もここに掲載しています。)

https://www.jfa.maff.go.jp/j/suisin/index.html

「水産政策の改革について」…水産改革全般の情報

https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/kaikaku/suisankaikaku.html

「水産政策の改革パンフレット 沿岸漁業者の皆様へ」

https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/kaikaku/attach/pdf/suisankaikaku-38.pdf

「資源管理方針に関する検討会」…ステークホルダー会合の情報

https://www.jfa.maff.go.jp/j/study/kentoukai.html

「水産政策審議会」…資源管理分科会や資源管理手法検討部会等の情報

https://www.jfa.maff.go.jp/j/council/index.html

〇資源管理のすすめ

https://www.jfa.maff.go.jp/j/koho/blog/category/kanri.html

【7月16日「こども霞が関デー」特設Webサイト「マフ塾」がオープンしました!】

令和3年度「こども霞が関見学デー」の一環として、夏休みの自由研究にも役立つ27のオンラインプログラムを掲載した特設Webサイト「マフ塾」をオープンしました!

マフ塾:https://www.maff.go.jp/j/kids/kodomo_kasumi/2021/index.html

水産庁では4つの楽しいコンテンツを用意しています!

福島の海は、常磐(じょうばん)沖とよばれ、黒潮(暖かい海流)とともに北上してきた様々な魚が、

親潮(冷たい海流)で発生したエサ(プランクトン)を食べて大きくなる豊かな海です。

そのおかげで、1年を通してたくさんのおいしい魚が福島の港に水揚げ(みずあげ)され、これらを「常磐(じょうばん)もの」と呼んでいます!

このサイトでは福島県で行われている漁業と福島県産の魚について紹介しています。

360度動画「ヒラメ漁のようす」を見て、ヒラメ漁に出た気分を味わうこともできます!

【コンテンツ一覧】

・1.常磐(じょうばん)ものとは?

・2.魚がお店に並ぶまで

・4.動画集

〇クジラについて学ぼう!

家で遊びながらクジラについて楽しく学べる、

クジラについて紹介した動画、クジラマスターを目指せるクジラクイズ、クジラぬりえなどを掲載しています!

【コンテンツ一覧】

・クジラについて学ぼう(クジラについて紹介した動画)

(3)真珠(しんじゅ)をつかって、世界にひとつだけのドアプレートをつくろう!

真珠について学ぶことができるほか、

国産真珠の廃棄珠と真珠貝の破片を木製ボードに貼り付けて、

オリジナルのドアプレートを作成するオンラインイベント「ドアプレートをつくろう!」を開催予定です!

【コンテンツ一覧】

日本伝統の「泳ぐ芸術品」として海外でも人気の錦鯉、

錦鯉の歴史、産地などいろいろ掲載されています!

これを見れば錦鯉博士になれるかも

涼しげな動画「泳ぐ宝石 國魚錦鯉」、錦鯉の水槽での飼い方も紹介しています。

【コンテンツ一覧】

・1.錦鯉の歴史

・2.錦鯉の産地

・3.錦鯉の輸出

・4.錦鯉養殖の一年間

・5.映像資料

・6.錦鯉を水槽で飼おう!!

このほかにも全国どこからでも農・林・水を学べるコンテンツがたくさんありますので

ぜひご覧ください!

〇夏休みの自由研究や勉強に役立つサイト「マフ塾」:

https://www.maff.go.jp/j/kids/kodomo_kasumi/2021/index.html

〇プレスリリース「夏休みの自由研究にも役立つ特設Webサイト「マフ塾」、7月16日オープン!」:

https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/koho/210716.html

【7月13日 漁港の施設紹介~陸閘(りくこう、りっこう)~】

近年、豪雨や台風等による自然災害が頻発しており、大規模災害のリスクが増大しています。また、今年で東日本大震災から10年が経過しました。

そんな大規模災害から、人命・財産を守る施設が漁港には数多く整備されています。

皆さんは陸閘(りくこう、りっこう)という施設をご存じでしょうか?

片側1車線の大型陸閘(宮古港:岩手県宮古市)

漁港ではなく港湾ですが参考に

少しマニアックな内容になりますが今回はこの施設についてご紹介します。

陸閘は道路上に設けてある開閉可能な堤防の役割を果たす施設であり、通常時は通行できるよう開放していて、津波や高潮などが襲ってくる時にはこれを閉めることで背後地を守っています。

漁港には、津波や高潮による浸水被害から人命・財産を守るため、堤防や護岸などの海岸保全施設が整備されており、これによって漁港の背後地が浸水しないようになっていますが、一方で漁師の方々や水産物を出荷するための車両等が通行できるような出入り口も必要です。

そこで活躍しているのがこの陸閘です!

堤防等に設けられた通路の規模等によって大小様々な規模の陸閘があります。

昔は手動で閉鎖するタイプが多かったのですが、閉鎖操作の自動化・遠隔操作化が進んでいます。

この背景には、東日本大震災において陸閘等の操作に従事した方々が多数犠牲になってしまった事実があり、

現在はそれを教訓として、陸閘等の統廃合(数の削減)や自動化・遠隔化のニーズが高まっています。

閉鎖操作が自動化・遠隔化されている陸閘。(要谷漁港:岩手県陸前高田市)

衛星回線で自動閉鎖される。閉鎖中は上部のスピーカーと回転灯で閉鎖を知らせる。

水産庁ではこうした、人命や財産、漁港を守るための施設の整備や被災した漁港の復旧に関する事業も行っています。

これから、本格的な台風シーズンを迎えますが、

今後も、頻発化、激甚化する台風災害や、発生が危惧されている南海トラフ地震等への備えを進めて参りますので、

漁港の近くにお越しの際はこうした土木構造物にも目を向けてみてください!

〇カテゴリー「漁港漁場」:https://www.jfa.maff.go.jp/j/koho/blog/category/gyoko_gyozyo.html

【7月12日 すいさんぽ~アンテナショップ編(第11回)~】

ここ東京に点在する各都道府県アンテナショップの水産品人気ランキングベスト5を紹介する「

すいさんぽ~アンテナショップ編~」。(過去回はこちら)

第11回となる今回は、

「鹿児島県」!

鹿児島県は、最深部で200m以上の水深を有する鹿児島湾を主要漁場としており、

マダイなどを対象とした一本釣りをはじめ、はえなわ漁業、刺し網、底びき網漁業やカタクチイワシを対象とした小型まき網漁業が営まれています。

また、太平洋に開けており、カツオの漁場が近いという地形を活かし、カツオの一本釣り漁業が盛んに行われています。

このほか、静かな海域を活かしたブリなどの魚類養殖のほか、ワカメ養殖、アサリやイワガキといった貝類養殖も行われています。

内陸では、クルマエビやヒラメの陸上養殖のほか、豊かな水源を利用して、ウナギ、アユやニジマスなどの養殖も行われています。

というわけで、今回も東京日比谷にある鹿児島県のアンテナショップ「かごしま遊楽館」にお邪魔してきました。

日比谷シティの目の前の好立地。平日にもかかわらず店内には大勢のお客さんが来店されていました。

2階には鹿児島料理が食べられるレストランが併設。

鹿児島県と言ったらさつま揚げ!お店の中央にドーンと豪勢に配置されていました。

それでは参りましょう!水産物の人気商品5選!

第5位「かつお腹皮」 株式会社枕崎グローバルフーズ

枕崎市に本社を置く株式会社枕崎グローバルフーズ(有限会社酒元水産加工所)さんが製造する「かつお腹皮」です。

鹿児島ではカツオの腹身を腹皮といい、昔から地元を中心に食されてきました。

マグロでいうトロの部分にあたり、コリっとした触感がたまらない逸品です。

https://sakemotosuisann.co.jp/shopping/776.html

第4位「新さつま節」 株式会社MRC

枕崎市に本社工場を置く株式会社MRCさんが製造する「新さつま節」です。

かつお節は世界一堅い食べ物といわれており、専用のかつお節けずり器が無いと削れませんが、

この製品は包丁やピーラ―等で簡単に調理でき、ダシ取り、トッピング、少し厚く削って酒のつまみとしても美味しく頂けます。

第3位「調味味付けかつお削りぶし」 株式会社丸俊

鹿児島市に本社を置く株式会社丸俊さんが製造する「調味味付けかつお削り節」です。

「もっと手軽に簡単に美味しく食べられるかつお節が作れないだろうか?」

そんな想いから始まった新たなかつお節の新商品開発。

「すぐに食べられる」「食べやすい」「軽い」「安心」「食感がいい」「美味しい」「今までにないもの」ということをコンセプトとして作られており、

噛むほどに口の中にじわっと広がるかつお本来のうまみ。

しょうゆ風味でご飯のお供やおつまみはもちろん、おやつにもおすすめです。

水産庁認定の「Fast-Fish」認定商品なのも見逃せません!

https://e-marutoshi.co.jp/

第2位「さつま揚げ」 株式会社有村屋、月揚庵 南海食品株式会社、有限会社勘場蒲鉾店

鹿児島市内に本店を置く株式会社有村屋さん、月揚庵 南海食品株式会社さんと、

いちき串木野市に本店を置く有限会社勘場蒲鉾店さんが製造する「さつま揚げ」が2位にランクイン。

鹿児島といえば、さつま揚げ。「つきあげ」ともいわれる魚肉を練って揚げたさつま揚げはどんな料理にもピッタリ。

必ずお土産に買って帰りたい逸品です。

株式会社有村屋https://www.arimuraya.co.jp/

月揚庵 南海食品株式会社https://www.tsukiagean.co.jp/index.htm

有限会社勘場蒲鉾店https://www.kanba.co.jp/

第1位「うなぎ蒲焼」 株式会社薩摩川内鰻

薩摩川内市に本社を置く株式会社薩摩川内鰻さんが製造する「うなぎ蒲焼」です。

鹿児島県と宮崎県の養鰻場で健康に育った活鰻を使用しており、徹底的に品質管理された工場内において、

熟練した職人の手によってさばかれ、最新鋭の機器とこだわりのタレでじっくり焼かれています。

https://dev-satsumaunagi.tecolab.net/company/

おまけ:店長さんのお薦め商品

「きびなごオイル漬け」株式会社島興

薩摩川内市に本店を置く株式会社島興さんが製造する「きびなごオイル漬け」です。

甑島(こしきじま)で水揚げされた新鮮なキビナゴを、オイル漬けにしてレトルト加工で骨まで柔らかくしました。

そのまま食べられる他、サラダ、酢の物、スパゲティ、ピザ等色々な料理に使用できる逸品。

http://www.simako-satsuma.co.jp/

いかがでしたでしょうか?

まさに鹿児島県の水産業を表した水産物人気ランキングだったのではないでしょうか。

特に、鹿児島県はカツオ一本釣り漁業の基地があることから、カツオ関連商品が人気でしたね。

また、鹿児島県特産の焼酎などもたくさんあり、水産商品を肴に一杯飲みたくなる品揃えでした。

カツオやキビナゴ関連商品がたくさん。

さすが焼酎王国!天井までビッシリと陳列されていました。

あ!東町漁協の鰤王だ!

銘菓コーナーも充実の品揃え

以上、鹿児島県のアンテナショップ「かごしま遊楽館」でした。

面白い商品がたくさんあり、地域の文化も発見できるアンテナショップに出かけてみませんか?

取材先:かごしま遊楽館

住所:〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル

TEL:03-3580-8821

Web:http://www.pref.kagoshima.jp/yurakukan/index.html

【7月2日 魅惑のタコ知識~第4回「7月2日は「半夏生」!タコを食べよう!」~】

私は学生時代から海よりも深いディープなタコの魅力に取り付かれています。

そんな私がお送りする「魅惑のタコ知識」

皆さんにタコ知識を知っていただき、多幸を感じてもらいたいと思っております!

今回のお題はこちら

「7月2日は「半夏生」!タコを食べよう!」

半夏生(はんげしょう)は季節の移り変わりの目安、雑節のひとつで、

夏至から11日目(又はその日から5日間)のことを言います。

今年の夏至は6月21日なので

今日7月2日は「半夏生」!

「半夏生」はその日までに畑仕事や田植えを終わらせておくという農家さんにとって大切な節目の日とされています。

「半夏生」に食べる風習のある食材は地域により様々ですが、

関西地方ではタコを食べる風習があります。

タコには足が8本あり、吸盤もたくさん付いているため、

タコの足のように植えた苗や稲がしっかり根付くようにという願いを込めて、タコを食べるようです。

諸説あります。

ということで今回はタコ丸々1匹を使って簡単タコ料理を4品作りました!

1品目「タコ飯」

炊飯器にお米を入れ普段の水加減で水を入れ、

そこに醤油、顆粒ダシ、酒、生姜を入れて混ぜ、最後にタコをのせて炊飯。

歯ごたえのいいタコとダシの染みたご飯、生姜がいいアクセントで気づいたらお茶碗が空でした!

2品目「タコのカルパッチョ」

薄切りにしたタコを皿に並べ、ドレッシング(オリーブオイル、酢、みりん、醤油、塩コショウ、お好みでわさびを混ぜたもの)をかけるだけで完成!

さっぱりとタコを頂ける一品、おつまみにもおかずにもピッタリです。

3品目「タコのガーリック炒め」

油を引いたフライパンでニンニクを炒め、香りが出たところでタコとお好みでキノコを投入、塩コショウ、醤油で味付けしサッと炒めたら完成です。

タコの頭も入れたので食感がおもしろく美味しかったです。

ニンニクがしっかり香ったタコにご飯とお酒が止まりません!

4品目「タコのから揚げ」

タコに醤油、酒、ニンニク、生姜を揉みこみ、片栗粉をまぶし油で揚げたら完成。

カラッと揚がった味の染みたタコ!これはもうたまりません!

みなさんも「半夏生」はタコを食べましょう!!

お問合せ先

漁政部漁政課広報班

担当者:溝部、北岡、若山

代表:03-3502-8111(内線6505)

ダイヤルイン:03-3502-7987

FAX番号:03-3502-8220