水産庁公式ブログ「アワビのステーキ食べてみたいよね」2024年3月

【3月16日 乗組員の皆さんの思いをご紹介します!!!後編】

3月15日に掲載した「開洋丸 人事院総裁賞受賞」の後編です。

今回は乗組員の皆さんのコメントを紹介します!!!

<乗組員の皆さんのコメント>

(池田 広宜 漁労技術士:どのような状況でも船全体で一丸となって調査に取り組めたから、貴重なデータを得られたのだと思います。これからもこの経験を忘れずに各調査航海に精進して取り組んでいきたいと思います。)

(皆川 太一 操舵手:開洋丸の甲板部員として歴代の先輩方の教えや志を今へとつないできた結果がこのような名誉ある賞をいただくことになり大変うれしく思っています。今後もその熱い思いを先へつないでいけるよう感謝の気持ちを忘れず安全第一でみんなと切磋琢磨しながら現場から調査部門を支えていきたいと思います。)

(橋本 和明 操舵手:安全運航とは何か、と問われそうな2年前の過酷で無謀にも思える経験が、新船での今年のサンマ調査に生かされ、過酷な環境下でも困難や不可能は無く、気付くと20点もの調査観測を終え帰路に着くことが出来ました。開洋丸操舵手として橋本船長のもとで農林水産大臣賞に続き人事院総裁賞を受賞出来たことを誇りに思い、今後も調査畑を耕して日本の食卓に限りある海の資源を提供出来るように役立ちたいです。)

(勝又 僚太郎 甲板員:漁業調査が多くの方々に知ってもらえたこと、そしてしっかりと評価していただき、人事院総裁賞を頂けたこと大変嬉しく思っております。

多くの先輩方に支えられ、自然が持つ驚異的な力を目の前にしても心折れることなく職務を全う出来ました。今後も、変わりゆく海をしっかりと調査し正確なデータ、サンプルの取得に尽力していきますので漁業調査船の活動に注目し応援していただけると嬉しいです。

(岩隈 愛莉 甲板員:2年前と同様に行われているサンマ調査ですが、波が3、4m立つ程の時化を時化とも思わないような大時化の中、今回も雨風に曝され寒さに震えながら行った観測や漁労作業を誰も怪我すること無く無事に終えたことに一先ず安心しています。人事院総裁賞という私にとっては雲の上のような存在の賞を受賞させていただいた実感はまだ湧きませんが、当時乗船していた乗組員の努力と苦労が報われたと思います。来年度もこの開洋丸で様々な調査に取り組み、他の船では得られないような経験を積んでいきたいです。)

(戸澤輝太 事務員:今回の受賞大変光栄です!耐え難い荒天に心が折れそうになる時もありますが、水産資源の未来のためにこれからも頑張りたいと思います!!)

(山下 尚也 看護士:今回の受賞は大変名誉なことと感じています。大時化の中にもかかわらず、乗組員が調査を行ったことが報われました。今後も日本の水産資源を守るために開洋丸でしか行えないような調査を乗組員一丸となって取り組んでいきたいです。)

(黒木 顕大 三等航海士:船という隔離された環境にありますが、橋本船長の指揮のもと挑んだ調査航海が取り上げられ、賞として高く評価されたことを嬉しく思います。今後の多様な調査においても、航海を通じて水産資源の管理と持続的な利用に寄与できるよう取り組みます。)

(高橋 陽次席二等航海士:開洋丸として人事院総裁賞を受賞できたことは光栄に思います。時化が続く中での調査・観測は非常に緊張感のあるものでした。内心は不安で一杯でしたが、周囲の方々に支えられ、無事に多くのデータを取ることができました。これからも、水産業発展のため少しでも尽力できればと思います。)

(平井 慎也 漁撈技術士:今回私たちの行った調査がこのような賞を受賞できて大変光栄に思います。今後もサンマ調査に限らず、未来の食につなげるため様々な調査を行っていきたいです。)

(竹田 琉哉 甲板員:大荒れの海況の中、調査点へ向かい大自然の恐ろしさを知りました。その中で調査をすることは僕の中では心配な気持ちでいっぱいでした。ですが橋本船長を始め、乗組員とのコミュニケーション、信頼があってこそできる調査だと実感しました。未知の世界でこのような調査を経験できたことで、僕はまた一つ成長したと感じています。これからも、乗組員と支えあって取り組んでいきたいです。)

開洋丸の活躍と今回の受賞について、詳しくは、水産庁HPを是非ご覧ください。

開洋丸の調査活動:開洋丸:水産庁 (maff.go.jp)

人事院総裁賞の受賞:令和5年度人事院総裁賞(第36回)受賞について:水産庁 (maff.go.jp)

乗組員に興味を持って頂いた方は、是非、こちらもご覧ください

乗組員の採用情報:水産庁船舶職員を志す皆様へ:水産庁 (maff.go.jp)

開洋丸の皆様、受賞おめでとうございます。

【3月15日 水産庁の漁業調査船「開洋丸」乗組員の皆さんが、令和5年度人事院総裁賞を受賞されました!!!前編】

橋本高明船長の指揮のもと開洋丸の乗組員の皆さんが一丸となって、熱い思いとともにひたむきに調査に取り組んだことが高く評価され、この度、人事院総裁賞を受賞されました。

本当におめでとうございます!

開洋丸は、厳しい環境の下で日々困難な調査に取り組んでおり、過酷な厳冬期の北太平洋では、近年不漁が続くサンマ資源の適切な資源管理に向けた貴重なデータの取得に成功しました。

今回の受賞について、橋本船長の思いと乗組員の皆さんのコメントを前後編に分けて紹介します!!!

|

|

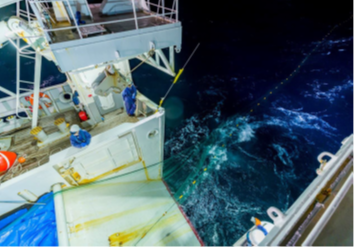

| 低気圧接近時、波高は10mを超え、壁のように迫る波の中を船は進みました。 | 幅広い正確なデータを取集するため、調査は悪天候の中、夜間までに及びました。 |

<橋本船長のコメント>

(橋本 高明 船長:開洋丸では、様々な機材や手法を用いて水産資源やそれらが生息する海洋環境の状態を調査し、資源を適切に管理するためのルール作りや研究の基になる科学的なデータと生物サンプルを取得しています。近年では気候変動などの要因によって、それまで当たり前であった水産資源を取り巻く構図が大きく変わってきています。そのため、従来の調査のやり方やスタンスを単に踏襲するだけでは、未知の領域を開拓して新たな知見を得ることができなくなってきています。ですから、私は本船に着任して以来、それをテーマとして掲げ、乗組員たちとともに調査改革に取り組んできました。普通ではできないことや無謀にも思える困難なミッションに挑めばリスクもあります。だからといって、それを言い訳にして基礎データを取得できなければ、研究を前に進めることはできません。

最新鋭の装備を備えた大型船であればなんでもできると思われがちですが、たとえ船体が大きくても大自然の中では木の葉のような存在ですから、どんなに良い船を持っていても、リスクを恐れて行動を起こさなければ、何も成し遂げることはできません。結局はそこに乗っている人たちの意識や技量次第なのです。

ですから、各調査の本質的な意味をよく理解し、既存の概念にとらわれず、現状を冷静に分析したうえで緻密に戦略を練り、最も有効となる進め方や方策を模索します。さらに、独自に開発した調査手法や高い技術を用いることで調査効率とチームの総合力を高め、相対的にリスクを低減させるようにしています。

たとえ僅かな可能性であっても、決して諦めず掴みに行くのが今の本船のスタンスです。一人ではできないことでも、皆の力が結集すれば実現できることが増えますし、ハードルを乗り越えるたびに乗組員たちは逞しくなってゆきます。ですから、このたび受賞した調査で得られた成果は偶然ではなく、過酷な環境の中でも諦めずに皆で掴み取った「必然の産物」なのです。

今回、前回よりも遠くの西経海域でサンマ産卵場の調査を再び行いましたが、今回も時化続きでした。私たちは最大風速37.2m/s、波高は15mにも及ぶ過酷な海に挑んで調査を敢行し、新たなサンマの産卵場を発見したほか、たくさんの成魚や仔稚魚の生物サンプル、餌を含めた海洋環境の情報を取得することに成功しました。この調査には、前回の乗組員のほかにも新たなメンバーが加わりましたが、皆は前回と変わらず強い使命感をもって一致団結し、困難を乗り越えてミッションを遂行しました。

大自然と向き合って調査を行う際には、危険や困難な状況に直面することもありますが、乗組員たちとともにその試練を乗り越え、冒険をするようにして未知の世界の扉を開けば、様々な発見や感動に出会うことができます。これからも水産資源の適切な管理と食の将来を守る一助になれるよう、私たちは一丸となって取り組んでゆきます!)

【3月8日 水産大学校の学生、漁業取締船「白嶺丸」のドック工事を見学】

皆さん、こんにちは!

令和6年3月1日(金曜日)、水産庁の船舶業務を知ってもらうため、山口県下関市の国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校の学生21名が、同市内でドック工事中の漁業取締船「白嶺丸(はくれいまる)」へ見学に来てくれました。

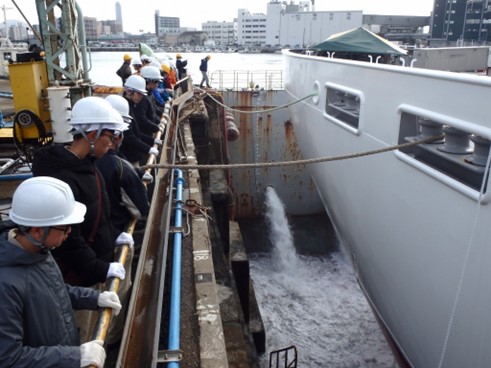

この日は偶然、出渠(※1)と重なりました。1年に1回しかない、大変貴重なシーンです。

今回は「渠底→注水→浮上→出渠→艤装岸壁へ移動→着岸」までの一連の作業を見学していただきました。

一部ですが、その様子を紹介します。

ドライドックに入渠(※2)中の「白嶺丸」

船のスピードが維持できるよう、船底に付着した海藻・カキ・フジツボを取り除いて、船底塗料をキレイに塗り直しました。

普段は見られない光景です。(よくこんな狭いところに船を入れるな~。)

スクリュープロペラや舵の説明をしました。

学生の皆さんはピカピカになった船底を見上げ、あまりの大きさに驚いていました。

最終船底確認を終え、注水を開始しました。

ドックゲート(ドライドックの扉)の注水口を開けて、外の海水を慎重に流していきます。

注水を見守る学生

次の入渠は1年後です。

それまで、船底は見られません。来年までさようなら~。

海水が溜まれば船は浮上し、タグボートでドライドックから引き出して付近の岸壁へ移動します。

「白嶺丸」の出渠後、空っぽになったドライドックの様子です(奥の船が「白嶺丸」)。

海水だけが満たされています。

船内で乗組員との質疑応答の場を設けました。(学生から多くの質問を受けました。)

無事浮上し、艤装岸壁への移動を終えました。

「白嶺丸」と記念撮影(船がカメラに収まりません!)

最後に一言!

参加された学生の皆さん、訪船ありがとうございました。是非、水産庁の船舶で一緒に働きませんか?

そして、我が国の水産資源の保護管理、調査開発と漁業の秩序維持を目指していきましょう。

皆さんと、一緒に働ける日を楽しみにしています!!

乗組員による用語説明

1出渠

ドライドック(イメージ:海に接した扉で仕切られた深いプール)出入口のドックゲート(ドライドックの扉)に設置された注水口を開け、海水が満たされて中の船が浮上した後、ドックゲートを外して、タグボート等で引き出すこと。

2入渠

出渠の逆。船をドライドックに引き入れてドックゲートを閉め、ポンプで中の海水を完全に排水することで、渠底(ドライドックの床)に着座させ、船底全てを露出させること。

普段、整備できない船底等を整備する。

お問合せ先

漁政部漁政課広報班

代表:03-3502-8111(内線6505)

ダイヤルイン:03-3502-7987