開洋丸

開洋丸について

令和4年7月7日 命名

【開洋丸に関する動画はこちら】

|

開洋丸 主要目 |

|||

|---|---|---|---|

|

長さ(全長) |

87.55メートル |

所属 |

水産庁 |

|

幅 (型) |

14.00メートル |

定けい港 |

東京 |

|

総トン数 |

2,510トン |

従業制限(航行区域) |

第三種(国際航海) |

|

国際総トン数 |

2,840トン |

竣工年月日 |

令和5年3月13日 |

|

最大搭載人員 |

53名 |

建造所 |

三菱重工マリタイムシステムズ |

目的・用途

開洋丸は、水産庁に所属する大型漁業調査船で、近海から遠洋までの広い海域において、各種調査機器と大型表中層トロール網等により、水生生物の高精度な資源調査及び海洋環境調査等の高度な調査研究を実施することが期待されています。

1.基本性能

- 約12,000海里以上の航続能力、30日以上の連続航海が可能な滞洋性を持ち、外洋の荒天域においても十分な耐航性を有する船型としています。

- 高度な音響調査に対応した静音性を有しています。

- ディーゼル機関2機1軸と、推進電動機1機1軸を有し、高速航走時に有効なフィンスタビライザーと低速航走時に有効なアンチローリングタンクの両方を採用することで、横揺れの大幅な低減を可能としています。

- 船首部への可変ピッチ型バウスラスターの装備により、各種観測作業時および港内航行操船に必要な横方向の推力を持ち合わせています。

2.調査研究設備

- 飼育室(0~21℃)を含む研究室5室、CTDシステム、XCTD、計量魚探、超音波多層流速計、極深海測探器、低周波広帯域魚群探知機、マルチビーム海底地形探査装置、GPSブイ装置、環境センサー付き多段開閉ネット、全周ソナー等を搭載しています。

- 鯨類目視台、大型表中層トロール網、稚魚採集ネット、自動イカ釣り機を装備しています。

3.令和6年度調査航海の概要

令和6年度に実施した調査航海の概要を紹介します。

(1)宝石サンゴ漁場環境調査

宝石サンゴは宝飾品等に加工される貴重な水産資源である一方、非常に成長が遅く、過剰な漁獲を防ぐための漁業管理が実施されています。ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)でも議論がなされ、適切な管理を行うための科学的情報が必要とされています。

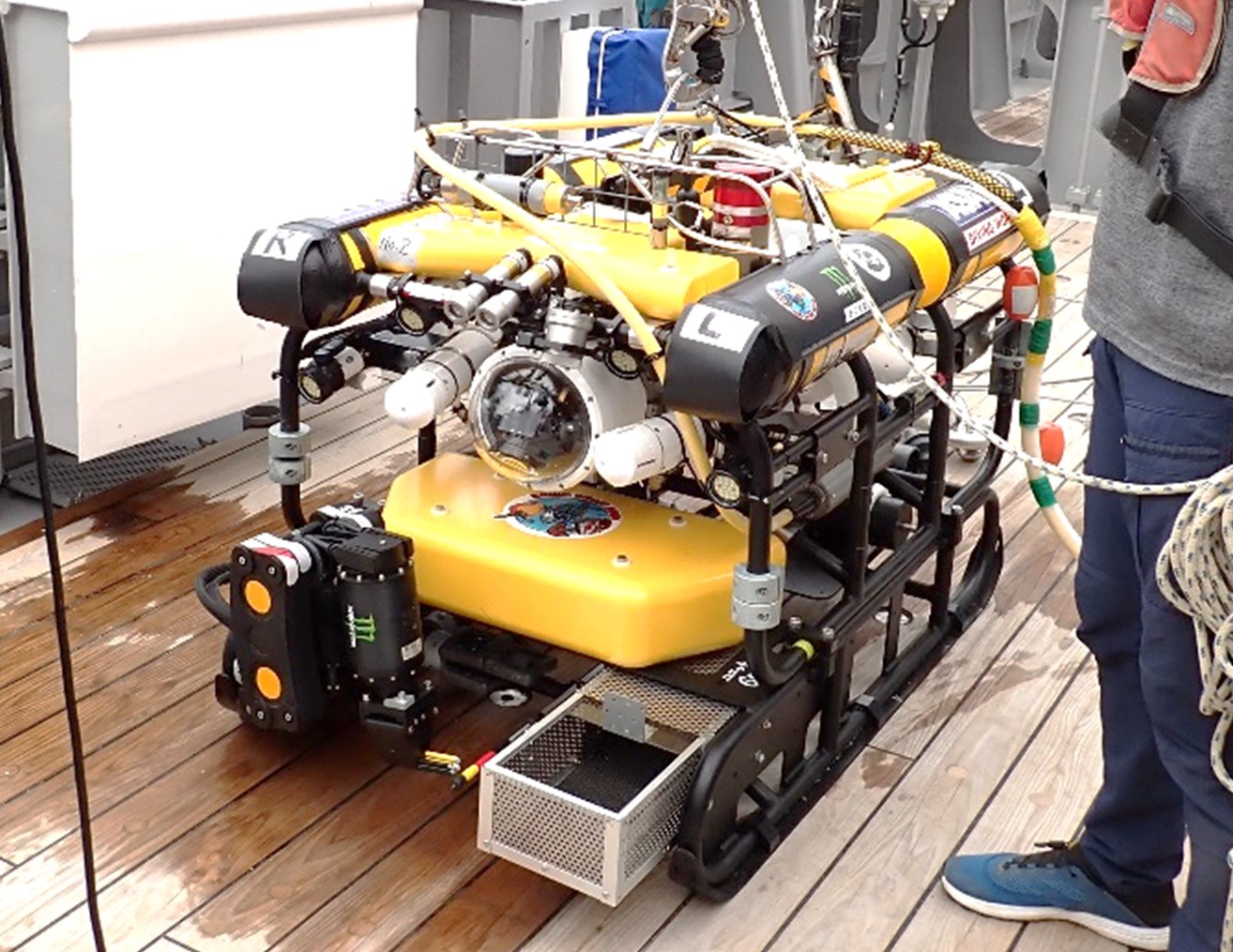

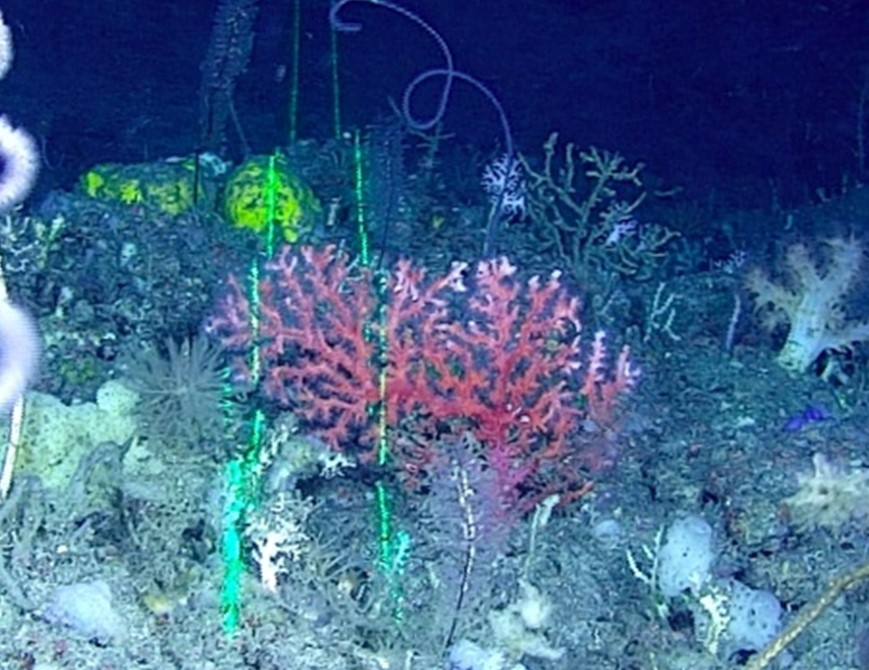

今回の調査では、高知県地先海域にて宝石サンゴの分布と生息環境の情報収集を目的に、水中探査ロボット(ROV)による海底観察調査のほか、マルチビーム音響測深機による海底地形調査を行いました。

調査の結果、宝石サンゴ類の最新の生息状況や海底環境を確認することができたほか、分布範囲の推定のための詳細な海底地形データを得ることができました。本調査で得られた生物学的及び海洋学的情報等を、資源の適切かつ高度な管理措置の検討に役立てていきます。

詳細は以下のリンクからご覧ください。

|

|

|

| 観測に利用したROV | 観察されたアカサンゴ | |

|

|

|

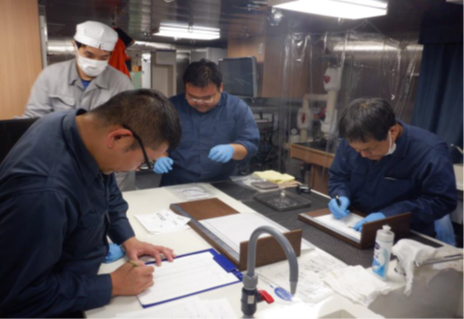

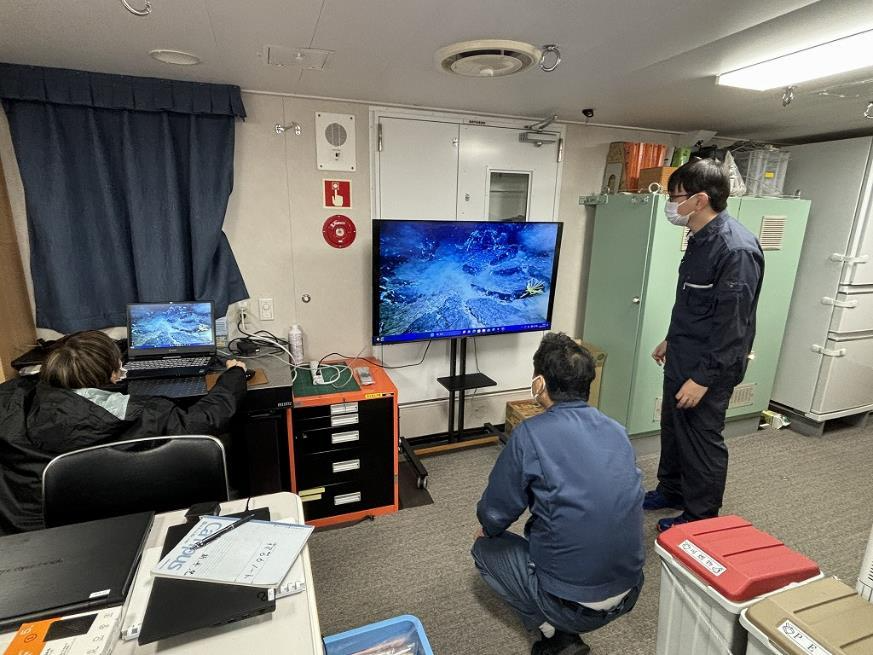

| マニュピレーターによる採取 | ROVにより観察された調査風景 |

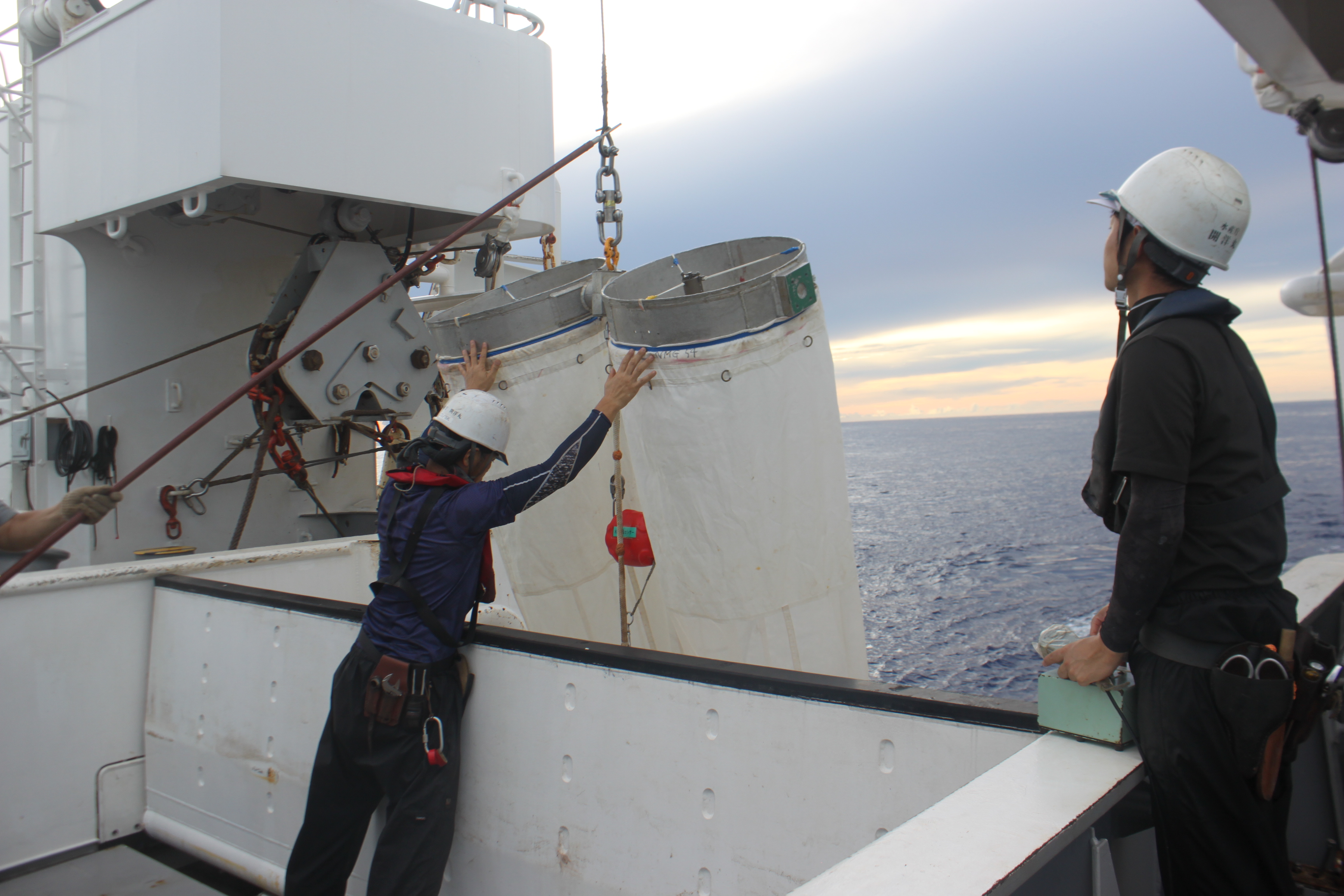

(2)海洋環境変動と関連した南西諸島周辺海域におけるクロマグロ仔魚分布調査

クロマグロの資源水準は近年回復傾向にあるものの、その加入量(漁獲開始年齢に達した資源量)は年によって大きく変動することが知られています。近年では温暖化による水産資源への影響も懸念されており、海洋環境の変動による本種の卵稚仔の発育、成長や生残への影響が、加入量ひいては資源量に影響する可能性があります。仔魚の分布量は将来の加入量を推定するために使われ、精度の高い資源評価を行うためにも重要な情報であることから、海洋環境変動と仔魚分布量の関係等の解明を目的に、南西諸島周辺海域にて調査を行いました。

調査の結果、クロマグロの仔魚は従来の研究成果と同様の出現傾向である、表面水温24℃以上の海域を中心に確認されました。

また本調査において、自然環境下での観察例が少ないクロマグロ親魚の産卵行動の撮影に成功しました。得られた貴重なデータを生態解明に役立てていきます。

(映像はこちら※外部サイト)

詳細は以下のリンクからご覧ください。

|

|

|

| 仔稚魚採集に利用したノルパックネット | 採集したまぐろ類仔稚魚の分類 | |

|

|

|

| 採集したクロマグロ仔魚 | 調査中に観察されたクロマグロの産卵行動 |

(3)北西太平洋における外国漁船の漁場並びに小型浮魚類の分布調査

サンマやサバ類といった小型浮魚資源は不漁が続いており、北西太平洋公海での外国漁船による漁獲圧の影響が懸念されています。国際的な資源管理措置に資する情報を収集すること及び夏季における分布状況を広域的に把握することを目的として、同海域における外国漁船の漁場調査および小型浮魚類の分布調査を行いました。

調査の結果、採集された魚類の中でマイワシが圧倒的な存在感を示す一方、サバ類やカタクチイワシは総じて少なく未熟な個体が多く見られました。黒潮続流縁辺海域で行った集中調査では、サンマの一歳魚がまとまって確認されるなど近年ではあまり見られなかった明るい成果も得られました。

詳細は以下のリンクからご覧ください。

|

|

|

| 外国漁船の漁場近くで行われた調査の様子 | 探照灯を用いたサンマ目視調査の様子 | |

|

|

|

| 魚体測定の様子 | 大量に採集されたサンマ |

(4)天皇海山海域における冷水性サンゴ類等の分布調査および底魚類を含む海山生態系調査

深海の海底に生息する冷水性サンゴ類等が、底びき網(トロール)漁業により傷つけられることが国際的に懸念されており、環境に配慮した漁業を実現するための議論が国際機関等で行われています。適切な管理措置の導入に必要な科学的情報を収集するため、本年の調査では天皇海山群(ハワイと日本の間に位置する西側の海山群)のうち推古海山、用明海山、応神海山、雄略海山における冷水性サンゴ類等の詳細な分布調査等を行いました。

調査の結果、複数の海山において冷水性サンゴ類の分布密度や分布域の詳細な情報を得ることができました。これらの成果は今後、国際機関等での議論に活用されていきます。

また、新たに底質の採集を中心とする底質環境の調査を行い、天皇海山海域における底質環境の多様性の一端を明らかにすることができました。海底観察調査との組み合わせにより、冷水性サンゴ類をはじめとする底生生物の分布を規定する要因の解明に貢献すると同時に、漁業対象種や脆弱な海洋生態系(VME)の構成種が多産する環境が成立するに至った経緯にも迫ることができると期待されます。

詳細は以下のリンクからご覧ください。

|

|

|

| 使用されたドロップカメラ | 撮影された海底映像の確認 | |

|

|

|

| 冷水性サンゴ類生息地の地質採集 | 推古海山で観察されたサンゴ類 |

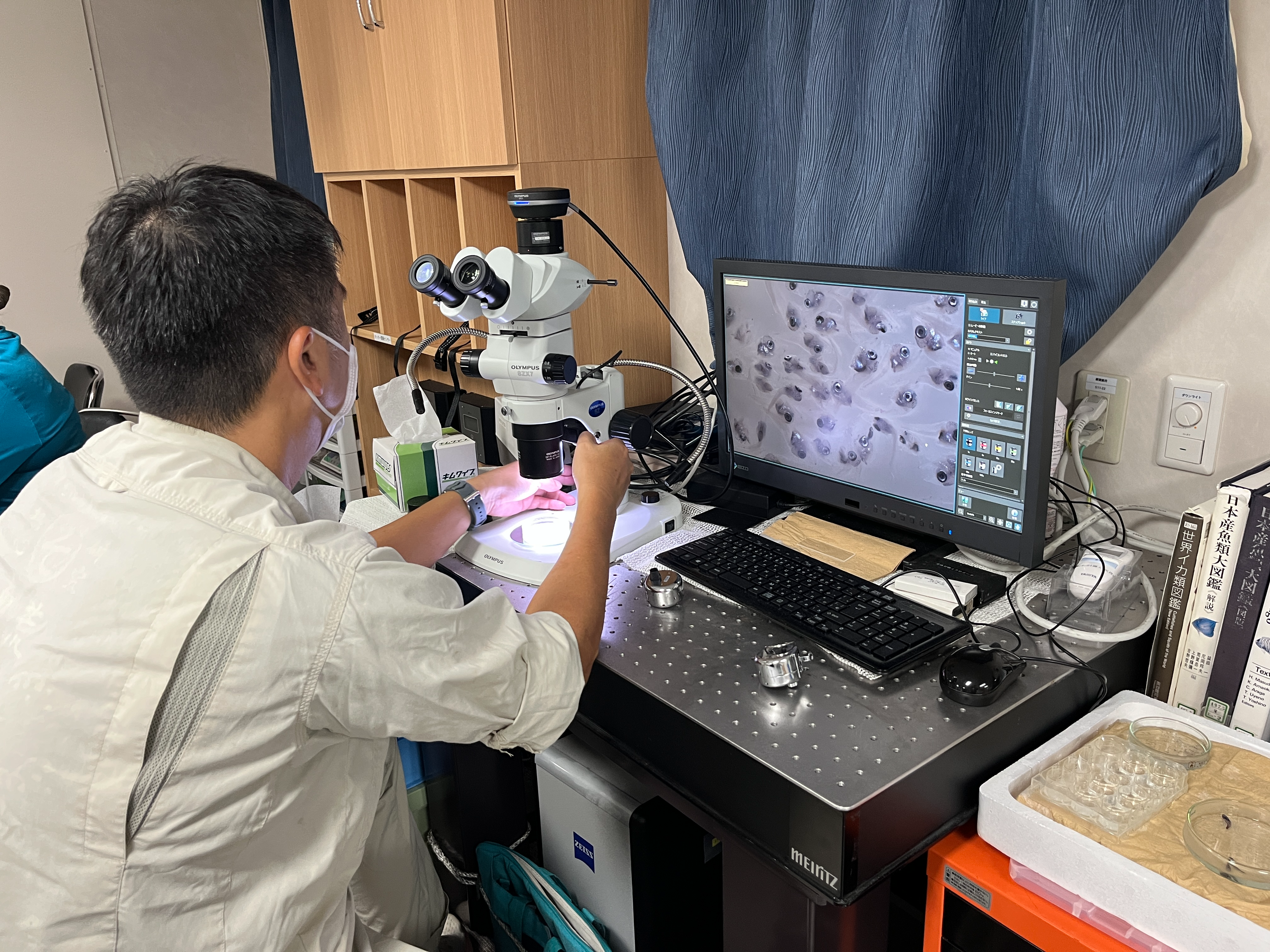

(5)太平洋亜熱帯・熱帯域におけるかつお・まぐろ類仔稚魚分布調査

中西部太平洋は世界最大のかつお・まぐろ類の漁場であり、世界の主要なかつお・まぐろ類のうち約67%が同海域で漁獲されています。そのうちカツオ、メバチ、キハダの主産卵場となる本海域の亜熱帯・熱帯域では、エルニーニョやラニーニャといった海洋環境の変動が確認されており、それらが仔稚魚の生残に与える影響が懸念されています。このため本調査では、かつお・まぐろ類の仔稚魚の分布調査や周辺の海洋観測を実施しました。

調査の結果、カツオとキハダを中心としたかつお・まぐろ類の仔稚魚を多数採取し、分布の中心となる海域を確認することもできました。これらの成果を、仔稚魚の生残や資源の加入量が変動する仕組みの解明に役立てていきます。

詳細は以下のリンクからご覧ください。

|

|

|

| サンプル採集に利用する網 | 採集した魚類の観察 | |

|

|

|

| トロール網にて漁獲されたサンプル | サンプル採集機器の調整 |

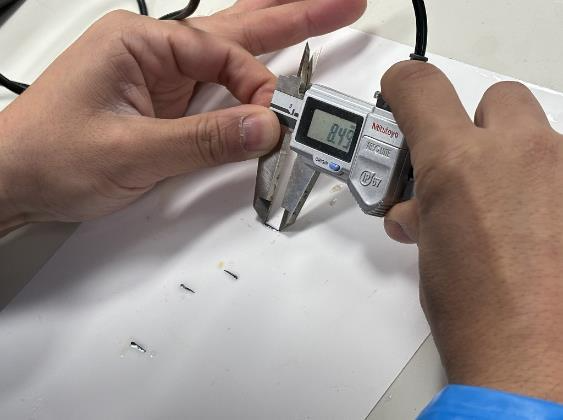

(6)北西太平洋冬期サンマ産卵場調査

サンマの主産卵期は冬といわれていますが、冬期の厳しい気象条件での調査は困難であることから、サンマの産卵生態に関する知見は不足しています。そこで、耐候性に優れた開洋丸にて冬期のサンマの分布や成熟状態等を明らかにするための調査を行いました。

調査の結果、サンマの回遊ルートの沖合化により日本近海には産卵場がほとんど形成されず、産卵場の中心は過去に比べて沖合に移ったと推察されました。今回の調査結果は、国際機関におけるサンマの資源評価等に役立てていきます。

詳細は以下のリンクからご覧ください。

|

|

|

| 流し網によるサンマの漁獲 | 漁獲されたサンマ成魚 | |

|

|

|

| サンマの魚体測定 | サンマ仔魚の魚体測定 |

過去の調査結果はこちら

初代開洋丸(1967-1991)

旧開洋丸(総トン数2,644トン)は、昭和42年に建造され、平成3年に二代目の開洋丸と交替するまで、北洋から南氷洋までの世界の全水域において、漁業調査を実施し、遠洋漁業の発展のため新漁場開発に数々の実績をあげました。

二代目開洋丸(1991-2022)

二代目開洋丸(総トン数2,630トン)は、平成3年に建造され、令和5年に現在の開洋丸と交替するまで、極域から熱帯域を含む全ての海域において調査航海を実施し、水産資源の持続的利用のため、変動する水生生物資源と海洋環境の実態を明らかにしました。

お問合せ先

漁政部漁政課

担当者:船舶班

代表:03-3502-8111(内線6515)

ダイヤルイン:03-3501-9562