(4)令和6年能登半島地震からの復旧・復興に向けた対策の推進

令和6年能登半島地震の発生から復旧・復興に向けた取組の主な動きは以下のとおりです(図表6-16)。

図表6-16 令和6年能登半島地震の発生から復旧・復興に向けた主な動き

ア 被害の状況

〈最大震度7の地震により多くの人的被害等が発生〉

令和6(2024)年1月1日午後4時10分、石川県能登(のと)地方(輪島(わじま)の東北東30km付近)の深さ約15kmでマグニチュード 7.6の地震(以下「本地震」といいます。)が発生し、石川県輪島市や志賀町(しかまち)で最大震度7を観測したほか、能登地方の広い範囲で、震度6強や6弱の揺れを観測しました。

本地震により、北海道から九州地方にかけての日本海沿岸を中心に津波が観測され、能登半島の広い範囲で津波による浸水が見られ、石川県珠洲(すず)市や能登町(のとちょう)では4m以上の津波の浸水高が、新潟県上越(じょうえつ)市では5m以上の遡上高*1が観測されました(図表6-17)。

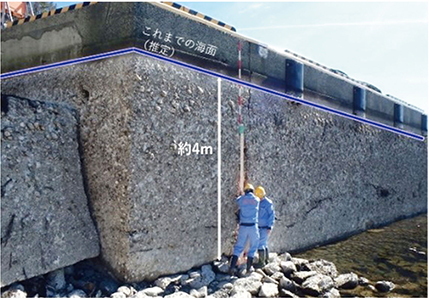

また、本地震により、能登半島の外浦(そとうら)地域の海岸等において、地盤隆起が発生しました。国土地理院による測地観測データの解析によると、輪島市西部で最大4m程度の地盤隆起、珠洲市北部で最大2m程度の隆起が確認されており、海底での隆起により陸化した地域がみられました(図表6-17)。

本地震では、多数の家屋の倒壊等により、新潟県、富山県及び石川県において、死者・行方不明者551人(令和7(2025)年3月11日時点。災害関連死を含む。)の被害をもたらしました。住家の被害は、新潟県、富山県、石川県、福井県等で、全壊約6千戸、半壊約2万3千戸を含め約16万4千戸(同日時点)*2となり、多くの方々が家や家財道具を失いました。また、上下水道、電気、ガス等のライフライン及び道路、鉄道等の交通インフラにも甚大な被害が生じました。

- 津波が海岸に到達後、陸地をはい上がり、最も高くなった地点の高さを、平常潮位面から計測した高さ。

- 全壊、半壊、一部破損、床上浸水及び床下浸水の合計。

図表6-17 津波の浸水高・遡上高及び漁港における地殻変動

〈水産業に関する被害の状況〉

本地震の発生により、水産関係では、新潟県、富山県、石川県及び福井県の4県で被害が発生し、被害額総額は1,078.3億円(令和7(2025)年3月31日時点)となっています。

施設別には、漁港施設1,003.2億円、漁船4.1億円、共同利用施設48.7億円等となっています(図表6-18)。

図表6-18 令和6年能登半島地震による水産関係の被害状況

漁港施設では、防波堤、岸壁、物揚場、臨港道路等が損傷しました(図表6-19)。特に石川県では、県内の69漁港のうち60漁港に被害が発生するなどその被害は広範囲にわたりました。輪島市や珠洲市を中心とした外浦地域においては、地盤隆起による施設の被害が発生し、海底の露出や水深不足により漁船等の泊地等の利用が困難な状態となりました。能登町、七尾市を中心とした内浦(うちうら)地域では、地震動による被害のほか、津波による被害も多く発生し、大量のがれきや泥が漁港内等に堆積しました。

図表6-19 漁港施設の被害状況

漁船については、本地震の影響により転覆、沈没、座礁、損壊、流出等が発生し、366隻の被害が発生しました(図表6-20)。地盤隆起によって漁船の座礁等が発生したほか、漁港内の海底の露出や泊地等の水深が浅くなることで出漁できない事例や、陸揚げのための岸壁への接岸が困難になる事例が発生しました。また、流出により、石川県の18隻の漁船が新潟県の沿岸に漂着しました。

また、漁具については、定置網、かご網、刺網、ばい篭等の破損、流出等の被害が発生しました。

図表6-20 漁船の被害状況

共同利用施設とは、漁協等が組合員による共同利用のために保有している各種施設で、産地市場施設、荷さばき所、製氷冷凍冷蔵施設、給油施設、共同作業場、生産資材倉庫等の施設です。

石川県では、施設で断水や浸水が発生、冷凍冷蔵施設、倉庫、選別器の損壊等の被害、富山県では給油施設の建屋や燃油タンクの傾き、製氷貯氷庫の損傷等の被害、新潟県では液状化による荷さばき所の被害等が発生しました(図表6-21)。

図表6-21 共同利用施設の被害状況

卸売市場では、地盤の陥没や段差の発生、水道管等の配管破裂、断水等の被害がありました。また、水産加工施設では、石川県において設備の損傷等の被害が発生しました(図表6-22)。

図表6-22 卸売市場・水産加工施設の被害状況

養殖施設のうち、海面養殖では石川県において、陸上養殖では富山県において養殖施設等の被害が発生しました(図表6-23)。石川県の七尾湾ではカキやトリガイの養殖が盛んであり、本地震により養殖施設の破損等の被害がありました。

図表6-23 養殖施設の被害状況

イ 水産業の復旧・復興に向けた取組

〈被災直後の政府等の対応〉

政府は、本地震の発生を受け、令和6(2024)年1月1日、直ちに内閣府特命担当大臣(防災担当)を本部長とする特定災害対策本部を設置し、同日、内閣総理大臣を本部長とする非常災害対策本部に移行しました。また、石川県に非常災害現地対策本部を設置し、各府省から多数の職員を被災地に派遣し、被災地からの情報収集、関係機関との調整等の災害応急対応を進めました。さらに、本地震を対象とし、同月11日には「特定非常災害」*1及び「激甚災害」*2の指定、19日には「非常災害」*3の指定が行われました。

農林水産省においても、同月1日、農林水産大臣を本部長とする農林水産省緊急自然災害対策本部を設置しました。

食料や物資の支援については、農林水産省において同日食料・物資支援チームを設置し、同月2日から主食の発送を開始し、被災者等の要望も踏まえ、多様な食料・物資を供給してきました。水産庁では、同月6日から14日にかけて、漁業取締船「はやと」、「おおくに」、「白萩丸(しらはぎまる)」及び「白嶺丸(はくれいまる)」により水、アルファ化米、缶詰食品、レトルト食品等の食料、カイロ、衛生用品等の物資を蛸島(たこじま)漁港へ届けました。なお、これらの食料や物資は水産関係団体や民間企業等から無償で提供いただくとともに、その輸送に当たっては地元漁業者の方々に協力いただきました。

金融関係では、水産庁は、関係金融機関等に、本地震による被害を受けた漁業者等に対する資金の円滑な融通や既住債務の償還猶予等が適切に講じられるよう要請しました。また、漁業共済団体及び漁船保険団体に対しても、被害の早期把握、迅速な損害評価の実施及び共済金・保険金の早期支払を依頼しました。

また、水産庁は、MAFF-SAT*4として職員を現地に派遣し、水産関係被害の把握、災害査定、技術支援等を行いました。水産庁からの職員の派遣は令和6(2024)年度も継続し、延べ169人日(令和7(2025)年3月末時点。)となりました。また、30都道県市*5から職員を派遣いただき(延べ7,975人日。令和7(2025)年3月末時点。水産庁調べ。)、水産庁からの派遣職員と連携し、被災地の漁港施設の被災状況の把握調査、災害査定等を支援しました。

被災状況の調査について、水産庁は、石川県の要請を受け、水産研究・教育機構に緊急調査を依頼し、令和6(2024)年1月31日から2月8日にかけて漁業調査船「北光丸(ほっこうまる)」によりドローンによる漁港・漁場、海洋環境、魚礁の調査を実施しました。また、漁業取締船「はやと」は、支援物資の輸送に併せて蛸島漁港及び狼煙(のろし)漁港の被災状況の調査も行いました。

- 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)に基づき指定されるもので、特定非常災害が発生した場合における行政上の権利利益に係る満了日の延長、期限内に履行されなかった義務に係る免責等の措置の適用が可能となる。

- 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)に基づき指定されるもので、公共土木施設の災害復旧事業等の国庫補助率の嵩上げ等が可能となる。

- 大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)に基づき指定されるもので、公共土木施設の災害復旧事業等について、国が地方公共団体に代わって復旧工事を行うことが可能となる。

- 農林水産省・サポート・アドバイス・チームの略称で、災害発生時に、農林水産省から被災した地方公共団体に職員を派遣し、迅速な被害の把握や被災地の早期復旧を支援。

- 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県及び横浜市。

〈水産関係団体の被災地支援の取組〉

全国の水産関係団体も迅速に被災地支援に取り組みました。全国漁業協同組合連合会(以下「JF全漁連」といいます。)と一般社団法人大日本水産会は、地震発生直後に対策本部を設置し、被害状況の把握や現地への支援の取組を開始しました。また、両団体は、令和6(2024)年4~12月にかけて、関係団体との連絡調整や国による各種支援事業の申請の補助などを行うため、石川県漁協に人材を派遣し、被災漁業者に対する適切な支援を強力にサポートしました。

JF全漁連では、被災地に向けて、水産庁の漁業取締船を通じて支援物資の提供を行ったほか、会員を中心に支援募金を呼びかけるなどの取組を行いました。一般社団法人大日本水産会も、同様に支援物資の提供や会員等からの義援金の募集を行いました。同会は、令和6(2024)年2月21日及び22日に開催された第21回シーフードショー大阪において、「能登半島地震支援ブース」を設け、石川県の水産業に係る被害状況や操業再開についての情報提供等を行いました。翌令和7(2025)年2月19日及び21日に開催された第22回シーフードショー大阪においても、石川県及び石川県漁協のブースを設け、引き続き、港の復旧状況や操業再開状況の情報発信を後押ししました。

また、一般社団法人水産土木建設技術センターでは、職員を被災地に派遣し、水産庁からの派遣職員と連携し、漁港施設の被災状況の把握調査を支援しました。一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所は、水産庁とともに、被災地の漁港及び漁業集落排水施設の被災状況調査や漁港及び集落の復旧・復興の考え方や復旧方法に関する検討を行いました。くわえて、市町管理漁港を中心に災害査定に向けたサポートを行いました。公益社団法人全国漁港漁場協会も、同協会のボランティア派遣制度を活用して、石川県に漁港の災害復旧支援のためボランティアを派遣しました。一般社団法人全日本建設協会は、被災地の救助活動や救援物資の提供・搬送、応急復旧作業を実施しました。一般社団法人全国漁業就業者確保育成センターは、漁業就業支援フェアにおいて、石川県及び「能登半島応援プロジェクト」のブースを設け、被害状況や操業再開状況等についての情報発信を後押しするとともに、被災漁業者等の一時雇用による研修支援制度への協力や義援グッズの販売等による支援への呼びかけを行いました。

水産研究・教育機構は、能登半島周辺や富山湾等の主要漁場において、地震による漁場環境や漁業資源への影響についての調査・データ分析を行い、漁業関係者に情報提供するとともに、沿岸漁場の海底状況を把握するための音響調査機器の貸与や操作・解析手法の現地指導、種苗生産における初期餌料の無償提供などの技術支援を行いました。

〈復旧・復興に向けた政府の取組〉

政府は、令和6(2024)年1月31日に、全閣僚を構成員とする令和6年能登半島地震復旧・復興支援本部を設置し、関係省庁の緊密な連携の下、政府一体となって迅速かつ強力に本地震からの復旧・復興を進めています。

水産庁では、水産関係の支援策を漁業者等にきめ細かく周知するなど、現地対応力を強化するため、同年3月22日、石川県金沢市に水産庁の職員が常駐する事務所を開設し、4月12日、同事務所を奥能登地域(穴水町(あなみずまち))に移転しました。同事務所の職員は、漁協支所等を訪問し、被災漁業者等のニーズの把握や国等の支援策の説明、県や漁協等との密接な連絡調整等を実施し、円滑な復旧・復興の推進に向け取り組みました。

また、政府は、同年1月25日に緊急に対応すべき施策を「被災者の生活と生業(なりわい)支援のためのパッケージ」として取りまとめました(図表6-24)。

このうち、水産関係の復旧・復興に向けた対策として、漁港施設等については、地域の将来ビジョンを踏まえた復旧方針の検討や被害実態の緊急調査を行い、早期復旧を支援しています。特に、地盤隆起等による被害を受けた漁港の復旧・復興の技術的問題、方法、手順等については、有識者で構成する技術検討会を設置し、検討・取りまとめの上、石川県が設置した復興協議会に提示しました。また、災害復旧と連携した里海資源を活かした海業振興等の漁港機能強化対策、漁業集落の防災機能強化対策等を実施することとしています。

漁場の再生・回復に向けては、低下した機能や生産力の再生・回復を図るため、漁業者等が行う漁場の状況を把握するための調査、漂流・堆積物の除去、漁場環境の改善の取組を支援しています。

漁業や養殖業の再開に向けては、被災した漁船・漁具の復旧を図るため、漁協等が行う漁船等の導入や、養殖業の再開に向けて、被災した養殖業者が行う養殖生産用の資機材等の導入を支援しています。

産地市場、水産加工業の再建に向けては、荷さばき施設、冷凍冷蔵施設等の共同利用施設等の復旧や水産加工業者が安定的に原材料を調達できるよう水産物の調整保管に係る取組を支援しています。

被災漁業者等の雇用維持対策としては、漁業の再開までの間、他の漁業者等が被災漁業者等を一時的に雇用して行う研修等を支援しています。

また、被災漁業者等を対象とした、漁業近代化資金や農林漁業セーフティネット資金等の貸付金利の実質無利子化(貸付当初5年間)や資金融通に対する漁業信用基金協会の債務保証料免除(引受当初5年間)など、金融面での支援も行っています。

図表6-24 被災者の生活と生業支援のためのパッケージ

〈漁船等の復旧と漁業の再開〉

石川県では、被災した漁業者のうち漁船や漁具などが使用可能な者は、順次操業を再開しました。志賀町の富来(とぎ)漁港では、令和6(2024)年1月中旬から月末にかけて、定置漁業、底びき網漁業、えびかご漁業が、3月中旬からは、べにずわいがにかご漁業が再開し、まき網漁業は漁期である5月から再開しました。七尾市では、同年1月上旬に定置漁業及び一部の底びき網漁業が、1月中旬から一部のかき養殖業者の出荷が再開しました。能登町の小木(おぎ)港や宇出津(うしつ)港では、同年1月上旬からは定置漁業、1月下旬には一部の小型いか釣り漁業、3月下旬には底びき網漁業、4月上旬にはべにずわいがにかご漁業が再開し、中型いか釣り漁業は漁期である5月中旬から再開しました。珠洲市の蛸島漁港では、同年1月下旬に定置漁業が、3月下旬には底びき網漁業が再開しました。輪島市の港では、地盤隆起により漁港施設に大きな被害が生じました。鹿磯漁港では、同年5月から志賀町の福浦(ふくうら)港に水揚げする形で定置漁業が再開しました。輪島地区では、同年7月からは海女(あま)漁、9月に刺し網漁業、10月に底びき網漁業が再開し、11月の解禁日に応じて底びき網漁業によるズワイガニを対象とする操業が開始されました。

富山県においては、漁具の流出や破損等の被害が発生したものの、残された漁具や修理した漁具で操業が順次再開し、被災した漁港ではその利用に不自由はあるものの、同年2月までには定置漁業、かごなわ漁業、刺網漁業等で再開されました。

新潟県及び福井県においては、漁船や漁具等の一部で被害が発生したものの、操業の大きな支障はありませんでした。

操業の再開に当たり、給油施設や製氷冷凍冷蔵施設等の共同利用施設等の被害が発生している中、これらの物資の供給が課題となりました。このため、施設再開までの間、タンクローリーによる給油や、金沢市の市場等からの氷の調達により操業を支えてきました。

漁業関係者の懸命な努力により、被災地において当面の操業に必要な共同利用施設については復旧を完了し、操業に向けた環境整備は進展しています。それに伴い、操業は順調に回復しています。これらの取組により、石川県の能登半島北部の6市町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町、七尾市及び志賀町)の令和6(2024)年の漁獲金額は前年同期比66%の7,316百万円、漁獲量は同54%の13,096t*1となりました。これをズワイガニ漁期期間の秋冬シーズンで見ると、漁獲金額は97%の3,477百万円、漁獲量は93%の3,652tとなりました。また、富山県の氷見(ひみ)漁港及び新湊漁港の令和6(2024)年の水揚量は、前年同期比78%の7,257tとなりました(図表6-25)。

- 主に餌用のマイワシを含まない。マイワシを含めると、漁獲金額は対前年比66%、漁獲量は66%。

図表6-25 石川県及び富山県の被災地における水揚量

〈漁港施設の復旧・復興に向けた取組〉

漁港施設等の復旧・復興に向けては、被害状況を正確に把握することが必要ですが、本地震の被害は、能登半島を中心に広範囲に渡る一方、市町等の漁港管理者の職員不足等によりその把握が困難であったことから、水産庁において緊急調査を実施しました。

また、漁港施設の復旧・復興に当たり、本地震は、地震の揺れや津波による被害に加え地盤隆起による被害が特徴的であり、このような地盤隆起に対応する知見がないことから、水産庁では、令和6(2024)年5~7月にかけて、令和6年能登半島地震漁業地域復旧・復興技術検討会を3回にわたって開催し、地盤隆起等による被害を受けた漁港の復旧・復興の技術的な方法、手順等について検討を行いました。同検討会では、地盤隆起等の甚大な被災を受けた漁港における漁港の復旧・復興の基本的な考え方として、短期的な生業再開のための仮復旧と、中長期的な機能向上のための本復旧の二つのフェーズに分けた復旧の考え方を提示するとともに、漁港施設の被害状況、被災パターンの分析、被災パターンに応じた復旧方法・手順等について検討した結果を石川県に提供しました。

漁港の復旧について、地盤隆起等により甚大な被災を受けた石川県の外浦地域の16漁港のうち、漁業者との調整等により10漁港を優先的に機能回復を図る漁港とし、うち7漁港について仮復旧工事を完了しており、引き続き、本復旧工事に着手することとしています。

地盤隆起のない漁港については、必要に応じて応急工事等を実施し、漁業再開に必要な陸揚げが可能となっており、今後、順次本復旧工事に着手し、着工後概ね3年間(令和9(2027)年度まで)で復旧工事の完了を目指すこととしています。

また、令和6(2024)年1月19日に、本地震が非常災害として指定されたことにより、国による災害復旧事業の代行が可能となりました。これを受け、石川県管理の狼煙漁港及び珠洲市管理の鵜飼漁港海岸について、石川県知事及び珠洲市長からの要請を受け、水産庁が代行工事を実施しています。具体的には、狼煙漁港において航路及び泊地を浚渫(しゅんせつ)し、漁船の避難機能の一部を回復したほか、鵜飼漁港海岸において工事の実施に向けた現地調査等を実施しました。引き続き、漁港及び漁港海岸の機能の回復に向けた復旧工事を行っていくこととしています。

さらに、輪島港等では、地盤隆起による座礁等により身動きが取れない漁船が多くあったことから、水産庁及び国土交通省は、石川県と連携して、浚渫工事を実施するとともに、重機等により漁船を移動しました。

〈卸売市場の復旧〉

卸売市場については、七尾市公設地方卸売市場が、敷地内の一部での陥没等によりトラックが入れないことや地震による断水により、令和6(2024)年1月中は休場しましたが、同年2月1日から営業を再開しました。金沢市中央卸売市場では、被災した施設の応急復旧を行い当初の予定どおり同年1月5日から営業を開始しました。

富山県の新湊漁協地方卸売市場では、断水の修復等による2日間の休場の後に営業が再開できました。

〈被災地域の水産業の復旧・復興に向けて〉

被災地域の水産業の早期の復興を図ることは、地域経済や生活基盤の復興に直結するだけでなく、国民に対する豊かな水産物の安定的な供給を確保する上でも、極めて重要な課題です。

被災した水産関係者の方々が、困難を乗り越え、将来への希望と展望をもって水産業を再開できるよう、政府としても、漁業及び水産加工・流通業の再建や、漁港、漁場、漁船、養殖施設はもとより、漁村全体の復旧・復興に取り組むこととしています。

漁業・漁村の復旧・復興に際しては、生業の場としての漁場と漁港は、生活の場としての漁村集落と一体性があるため、漁港、製氷冷凍冷蔵施設等の共同利用施設など漁業に必要となる施設と、漁村集落のインフラのあり方について、漁業者、漁協などの漁業関係者だけでなく、漁村集落に居住する地域住民も含めた関係者全体で議論していくことが必要となります。

令和6(2024)年2月22日には、内閣府と内閣官房が、「復興まちづくりに当たっての参考資料」を作成し、被災した地方公共団体に情報提供を行い、関係府省が連携の上、被災した地方公共団体の復興まちづくりを継続的に支援することとしています。農林水産省としても、被災した地方公共団体が、これを参考にして地域の実情に応じ創意工夫が施された復興まちづくりを進められるよう、地域の計画の策定、事業の実施について、丁寧に相談に応じていくこととしています。また、被災地域の漁業関係者をはじめとした地域住民の方々が、各地域で議論して描いた姿を実現するための支援を、各地域の実情を踏まえつつ行っていくこととしています。

お問合せ先

水産庁漁政部企画課

担当者:動向分析班

代表:03-3502-8111(内線6578)

ダイヤルイン:03-6744-2344