(2)水産物供給における影響と新たな動き

ア 市場価格や販路への影響と販路の維持・拡大に向けた動き

〈高級魚介類を中心として魚介類の取扱金額が下落〉

令和2(2020)~3(2021)年には、新型コロナウイルス感染症拡大の影響及び緊急事態宣言等によるいわゆる巣ごもり消費に伴い、スーパーマーケットでの売上げは好調となった一方、インバウンド需要の減退や外出自粛に伴うホテル・飲食店向け需要の減退により、市場で流通する水産物の取扱金額が、高級魚介類を中心に令和元(2019)年と比較して下落しました。豊洲市場における水産物の令和2(2020)~3(2021)年の取扱金額の令和元(2019)年同月比を見てみると、第1回目の緊急事態が宣言された令和2(2020)年4月に最大の減少となる66%となり、その後も令和元(2019)年をおおむね下回って推移しましたが、同年10月以降は回復基調となりました。

また、水産加工品については、巣ごもり消費によってスーパーマーケットでの売上げが好調となったこと等により、流通における影響が水産物の中では比較的小さなものとなりました。豊洲市場における水産加工品の令和2(2020)年の取扱金額の令和元(2019)年同月比を見てみると、4月に最大の減少となる80%となり、その後増減はあるものの令和元(2019)年並となりました。しかしながら、令和3(2021)年前半は取扱金額が減少し、同年10月以降は水産物と同様に回復基調となりました(図表特-2-9)。

このような消費地卸売市場での水産物の取扱状況の鈍化により、産地卸売市場から消費地卸売市場への出荷が控えられるなど、漁業者や卸売業者、仲卸売業者等に影響を与えました。

図表特-2-9 豊洲市場における水産物の取扱金額の令和元(2019)年同月比

魚種別の平均販売金額を新型コロナウイルス感染症の拡大前後で比較すると、ホテル・飲食店向け需要の高い養殖マダイや高級魚介類であるキンメダイでは、令和2(2020)~3(2021)年のほぼ全ての月において平年を下回りました。他方、大衆魚であるマイワシでは、令和2(2020)年4~5月に低下したものの、他の魚種と比べて平均販売金額の低下は見られませんでした(図表特-2-10)。

図表特-2-10 消費地卸売市場(東京都)における魚種別平均販売金額の推移

〈インターネットを利用した販売の動きが活発化〉

巣ごもり消費に対応して、インターネットを利用した販売の動きが活発化しました。全国漁業協同組合連合会(以下「JF全漁連」といいます。)が令和2(2020)年2月に開設した、産地直送の水産物のEC(電子商取引)サイト「JFおさかなマルシェ ギョギョいち」(以下「ギョギョいち」といいます。)では、開設当初は10県域の水産物を取り扱っていましたが、令和4(2022)年1月末時点で32県域に増加し、各地の水産物を消費者へ届ける体制の構築が進んでいます。また、ギョギョいちでは、令和2(2020)年2月~3(2021)年1月と比較して、令和3(2021)年2月~4(2022)年1月の会員数は49%、販売件数は93%、売上げは41%増加しています(図表特-2-11)。

さらに、令和3(2021)年1月22日~2月26日及び令和3(2021)年11月1~30日には、国産水産物流通促進センター(構成員:JF全漁連)は、「おうちでFish-1グランプリ-ONLINE-」をギョギョいちで開催し、ECサイトを通じた国産水産物の消費拡大・魚食普及を図りました。

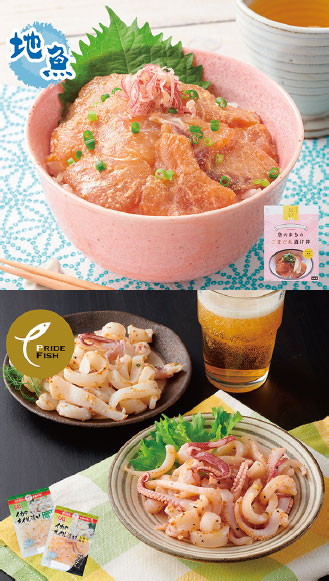

事例ECサイトとSNSを活用した直接販売とブランド化の取組(野見漁業協同組合)

高知県須崎(すさき)市に位置する野見(のみ)漁業協同組合では、カンパチの養殖が盛んで、これまで年間40万尾のカンパチを飲食店や旅館向けとして卸売業者に販売してきました。

しかし、令和2(2020)年には、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により飲食店等の需要が落ち込み、年間出荷量の半分に当たる20万尾が売り先を失いました。

このため、同漁協では、同年5月から新たな販路の開拓として、消費者向けの通信販売に取り組むともに、「ブランド力をつけて今後の販売につなげる」ことを目標に、SNSを活用して消費者からカンパチのブランド名を募集する取組を行い、同年7月に「須崎勘八」としてブランド化しました。その結果、須崎市が立ち上げた産直ECサイト「高知かわうそ市場」での販売やふるさと納税の返礼品が好調となり、出荷予定の全てのカンパチを売り切ることができました。

この消費者向けの販売は現在も続いており、養殖業者、加工業者、漁協が連携し、魚を締めた翌日に消費者に届くよう、ロイン等への加工と発送を行っています。令和2(2020)年は、同漁協の組合員が生産したカンパチ等のうち、取扱金額で約4億円が新たに構築した通販ルートで販売され、新型コロナウイルス感染症拡大以前よりも多い出荷を実現しています。

〈水産物の輸出は、輸出先国・地域の需要の変動に伴い、令和2(2020)年に減少し、令和3(2021)年に増加〉

令和2(2020)年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、水産物輸出の主要品目である真珠が、主な輸出先である香港における宝飾展が中止・延期されたことで、輸出額が令和元(2019)年の329億円から令和2(2020)年の76億円に大幅に減少しました。また、ブリは、近年、主に米国の外食市場向けに輸出が拡大していましたが、現地の外食需要が落ち込んだことにより輸出額が減少しました。これらの結果、令和2(2020)年の水産物全体の輸出量(製品重量ベース)は前年から0.9%減の63万tとなり、輸出額は前年から20.8%減の2,276億円となりました。

翌令和3(2021)年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が続く中、消費者ニーズの変化に対応した小売店やEC等の新たな販路での販売が堅調だったことや、中国や米国等の経済活動が回復傾向に向かって外食需要も回復してきたこと等により、多くの品目で輸出額が伸び、水産物全体の輸出額も伸びました。特に輸出の伸びが大きかった品目は、ホタテガイ、真珠及びブリです。ホタテガイについては、中国等での外食需要の回復や米国内の生産量減少の影響により単価が上昇したことに加え、国内主産地である北海道での生産が順調で令和2(2020)年に比べて生産量が増加したことにより、輸出額は令和2(2020)年の314億円から令和3(2021)年の639億円に増加しました。真珠については、宝飾品需要の回復による事業者間の直接取引が増大したことにより、令和3(2021)年の輸出額は171億円に増加しました。また、ブリは米国の外食需要が回復傾向となり、冷凍ブリのフィレを中心に需要が回復したことにより、輸出額は令和2(2020)年の173億円から令和3(2021)年の246億円に増加しました。これらの結果、令和3(2021)年の水産物全体の輸出量(製品重量ベース)は前年から4.7%増の66万tとなり、輸出額は前年から32.5%増の3,015億円となりました。

イ 入国制限による影響

〈入国制限により技能実習生の滞在人数が減少〉

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外国からの渡航者に対する入国制限措置は、在留資格「特定技能」を有する外国人の活用を予定していた経営体や技能実習生の受入れを計画していた経営体等に、大きな影響を与えました。例えば、漁船漁業職種*1の技能実習生は令和2(2020)年3月1日時点で1,900人を超えており、それまで増加傾向を示していましたが、入国制限の影響により外国から新規に入国予定であった技能実習生が入国できず、令和3(2021)年3月以降は減少に転じ、令和4(2022)年3月1日時点では1,027人となりました(図表特-2-12)。

他方、国内外における新型コロナウイルス感染症の拡大を懸念し、帰国を希望する技能実習生や、技能実習を修了し本国等に帰国を予定していた技能実習生の帰国が困難となる事態となりました。また、そのような技能実習生の中には、在留資格を「特定技能」に変更し、我が国の漁船漁業や養殖業、水産加工業に就業する人が増加しました(図表特-2-13)。

- かつお一本釣り漁業、延縄(はえなわ)漁業、いか釣り漁業、まき網漁業、ひき網漁業、刺し網漁業、定置網漁業、かに・えびかご漁業、 棒受網漁業の9作業

図表特-2-12 技能実習1号生の在留人数(漁船漁業)(各年3月1日時点)

図表特-2-13 特定技能(漁業)への在留資格変更件数(累積)

お問合せ先

水産庁漁政部企画課

担当者:動向分析班

代表:03-3502-8111(内線6578)

ダイヤルイン:03-6744-2344

FAX番号:03-3501-5097