(2)海業の先行的な取組事例

各漁村では、漁業生産活動の状況、集落の人口、地理的状況等それぞれ置かれている状況や漁村が有する地域資源等が異なる中、それぞれが持つ強みを活かし、多様なニーズを有する来訪者を受け入れ、新鮮な水産物を販売する、飲食や漁業体験等の機会を提供することにより、地元の水産物の消費拡大に成功した事例や、地域に所得と雇用を生み出す事例など、水産業を取り巻く課題の解決に繋がる海業の取組が行われている事例があります。ここではこれらの取組をいくつか紹介します。

〈水産物直売所・食堂等の取組事例〉

我が国の食用魚介類の消費が減少傾向で推移する中、漁村で獲れる四季折々の新鮮な水産物の魅力を活かし水産物の消費増進に寄与する取組は重要です。また、農山漁村への旅行では地元の素材を使った食に対するニーズが最も高いことからわかるように、新鮮でおいしい水産物は漁村に来訪者を惹き付ける貴重な地域資源でもあります。くわえて、漁村の景観や市場の水揚げ等の非日常の環境での食事や買物、その土地ならではの伝統料理を味わうこと自体が漁村の来訪者に楽しみをもたらします。このように水産物の販売や食堂等での食の提供は、漁村への交流人口の増加に貢献しており、各地域の特色を活かした多くの取組が行われています。

事例海業を提唱した三浦市による複合的な海業の取組(神奈川県三崎(みさき)漁港)

「海業」は、昭和60(1985)年に神奈川県三浦市により提唱されたもので、同市においては海業を市の総合計画等に位置付けるとともに、平成3(1991)年には、株式会社三浦海業公社を設立し、同社を中心に海業の事業化の推進が図られてきました。

平成13(2001)年には、三崎フィッシャリーナ・ウォーフ(現在は愛称「うらりマルシェ」)を開設し地元の水産物等の販売が行われているほか、ゲストバース、フィッシャリーナの整備・運営によるプレジャーボートの受入れ、水中観光船、隣接する魚市場でのマグロの取引の見学、海上釣り堀、漁協直営の食堂等、市内で漁港を核とした様々な取組が行われており、令和4(2022)年度の「うらりマルシェ」の来訪者が約124万人に達するなど観光客数の大幅な回復が見られました。

また、漁港区域内の用地を水産関連施設用地と多目的活用事業用地に分け、水産関連施設用地には、加工場や冷蔵施設が設置されるとともに、令和5(2023)年には、学校法人水野学園が魚について総合的、専門的に学べる日本初の専門学校である「日本さかな専門学校」を開校しました。

多目的活用事業用地では、ホテルやヴィラ等の宿泊施設、商業施設、プレジャーボート等の係留の浮桟橋等からなる富裕層向けのリゾート施設を公民連携で整備することとしており、令和4(2022)年には浮桟橋の供用が開始されています。三浦市では、本プロジェクトの推進により、新たな観光客層の創出や水産物の消費を拡大させることで、市の主要産業である水産業、観光業の活性化に繋げていくこととしています。

事例漁協による食堂等の整備や道の駅との連携(千葉県保田(ほた)漁港)

千葉県鋸南町(きょなんまち)の保田漁協では、魚価の低迷等により漁協の経営が厳しくなる中、漁協が消費者へ水産物を直接提供する取組として、平成7(1995)年に漁協直営の食堂「ばんや」を開設しました。同施設が話題を呼び、首都圏近郊を始めとした来客数が増加する中、町有地の占用許可や町有地と補助用地の交換により確保した用地において、平成12(2000)年には「第二ばんや」、平成20(2008)年には「第三ばんや」を開設し、食堂へ地元で水揚げされた魚を提供することにより、少量多種の水産物の利用拡大や付加価値向上が図られました。

また、漁協が営む定置網を観光定置網として活用することや、温泉宿泊施設、プレジャーボート用のビジターバースの設置等の事業を積極的に展開しています。これらの取組により、雇用の増加が図られるなど、地域水産業の活性化に大きく寄与しました。

さらに、平成27(2015)年には、鋸南町が、漁港近くの廃校となった小学校を道の駅として再生し、小学校の施設を活かした宿泊施設、直売所、食堂等を整備しました。この道の駅も話題となる中、更に令和5(2023)年に小学校に隣接し、廃園となっていた幼稚園を活用した保田小附属ようちえんがオープンしたことで、町内に大きな賑わいが創出されています。保田漁協としても、これらの施設との連携により、更なる集客数の増加がみられています。

事例離島の漁協における直売所等の開設や漁業見学の取組(兵庫県妻鹿(めが)漁港)

瀬戸内海の坊勢島(ぼうぜじま)にある坊勢漁協では、産地の知名度が低いことによる販売力の弱さ、魚価の低迷等が課題である中、本土の水揚げ拠点としていた妻鹿漁港の用地を活用し、水産物の消費拡大等を目的に「JFぼうぜ・姫路まえどれ市場」を設け、地元水産物の直売所や食堂(まえどれ食堂やバーベキューコーナー)を整備しました。この取組により同市場への来場者数や水揚げの増加、それに伴う地元水産物の消費拡大が図られるとともに、おいしいものが食べられる施設として知名度も向上しました。

また、同市場において、家島諸島(いえしましょとう)への観光客の誘致促進のため観光情報の発信を行っており、特に小中学生を中心とした観光客の増加を目的に、令和元(2019)年から漁業体験・見学等の取組を推進しています。漁業体験・見学のツアーは、本土の同市場から出入港し、漁船の操業の見学だけでなく、家島諸島のクルージングや島の散策、自然体験等、島の魅力を伝えるプログラムとなっています。また、種苗生産施設の見学や種苗の放流体験により資源を増やす取組について学習するほか、獲れた魚をさばき、その場で料理して食べるなど、食育にも資する取組としています。漁業体験・見学の開催回数の増加に伴い、参加する漁業者も増加しており、漁業者の収入の増加に貢献しています。

事例日曜朝市から複合的な事業への展開(大阪府田尻(たじり)漁港)

大阪府田尻町(たじりちょう)の田尻漁港では、刺網等の沿岸漁業を中心とする漁業が営まれており、昭和62(1987)年から開始された関西空港開設のための埋め立て工事により、漁場が縮小し、漁獲量が大幅に減少しました。

一方、工事に伴い、ランドマーク的な田尻スカイブリッジの建設、空港開設による宿泊施設や来訪者が増加する中、田尻漁協は、漁港を活用し観光客を対象とした事業を行うこととし、平成6(1994)年には、日曜朝市の開設、漁業体験、海鮮バーベキュー、マリーナ、水上バイク艇庫の事業を相次いで開始しました。

日曜朝市は、漁港において漁業者が水産物を直接販売するもので、当初はテントの設置から始まり、来客数の増加に伴い建物等を建設するなど発展していきました。漁業体験は、日曜朝市の利用客からの要望を踏まえ開始し、下船後に漁獲物を食べられるよう海鮮バーベキュー場も整備しました。また、漁業体験では、体験後の空港周辺のクルージングや、海上からの航空機の発着の見学などが好評となっています。マリーナや水上バイクの事業は、著名な競技者と連携することで、自主ルールが遵守されるなど漁業者とのトラブルの回避が図られています。

その後には、冬期や荒天時における漁業体験に代わる事業としての海上釣り堀や、冬期に休業していた海鮮バーベキュー場を全天候型の施設とし、カキ小屋を開設するなどの取組を行っています。

これらの複合的な事業は、町の重要な観光資源となっており、漁協組合員の所得の増加に加え、地域の発展においても重要な存在となっています。

事例漁港における直売所等の開設や民間企業と連携したバーベキュー場の整備(和歌山県箕島(みのしま)漁港)

和歌山県有田(ありだ)市の箕島漁港では、これまで一般の観光客が水産物を購入する施設がない中、平成23(2011)年に、バスツアー等との協力によりプレハブでの簡易直売所を試験的に開設したところ、好評を得て、水産物直売所の常設が望まれました。このため、漁港の野積場用地等を活用し、令和2(2020)年に漁協直営の水産物直売所「新鮮市場浜のうたせ」を開設し、地元水産物に加え、農林畜産物や特産物を販売するほか、食堂では地元水産物を使った食事を提供しています。

直売所では、漁業者自身が水産物を出荷することとし、オリジナルのラベルを作成する取組等、販売に向けた漁業者の創意工夫も見られるようになりました。また、施設の運営に当たっては地元スーパーマーケットから経営面や労務管理等施設運営のサポートが得られています。

これらの取組により、来場者数は令和4(2022)年に約27万人となり、魚価の安定化や漁業者の所得向上等、地域活性化に大きく寄与しています。

また、令和5(2023)年には、浜のうたせに併設して新たにバーベキュー場を開設しました。開設に当たり、バーベキュー場の経営のノウハウを持つ民間企業が参画し、運営が行われています。バーベキュー場は、食堂の来場者の増加により待ち時間が長くなる中、来訪者のつなぎ止めにもつながっているほか、浜のうたせで販売している食材を使用することから、売上増加に貢献しています。

事例まちづくりと連携した直売所、食堂の整備(福井県高浜(たかはま)漁港)

福井県高浜町(たかはまちょう)は、漁業等の一次産業や海水浴を中心とした観光業が盛んでしたが、漁獲量の減少や漁業者の減少・高齢化、海水浴客の減少や高速道路開通による宿泊客の減少等が見られる中、地域水産業の発展と町の活性化を図るため、⾼浜漁港を含む中⼼市街地の整備⽅針としてコンパクトシティ構想を策定し、魚の高付加価値化、漁業者、加工業者、販売業者等の連携による多様な事業と賑わいづくり、漁師・経営の後継者育成といった方向性のもと、漁港の再整備を推進することとしました。

同構想に基づき、まちづくりの⼀環として、同町は、道路用地及び漁具保管修理施設用地を活用し、水産物直売所や食堂等の複合施設「UMIKARA」を令和3(2021)年7月に開設するとともに、既存の魚市場を移転改修し、衛生管理型荷さばき施設を整備しました。

また、令和元(2019)年には、高付加価値で魅力のある水産加工品や低・未利用魚を活用した加工品の開発を目的として、漁協所有の加工場を改修し、民間事業者が運営する「はもと加工販売所」を開設しました。

これらの取組により、地域産物の販売額の増加や、交流・定住人口の増加等の波及効果がもたらされました。

〈漁業活動等の体験、渚泊、釣り等の取組事例〉

都市からの来訪者にとって、市場への水揚げや漁業活動の風景を観ることで非日常を体験することができますが、漁業者とともに漁船に乗船し、網を引く体験をして獲った魚介類を食べることは更に楽しい体験になります。また、このような体験により、水産物の生産現場に対する関心や理解が深まるとともに、食生活が自然の恩恵の上に成り立っていることや食に関わる人々の様々な活動に支えられていること等について理解が深まることが期待されます。農林水産省の調査*1では、農林漁業体験へ興味があると回答した人は約6割であり、参加の目的は、おいしいものを食べたい、食に対する理解を深めたい、自然を満喫したい等の理由が多く、このようなニーズが高いことがわかります。

また、農林水産省においては、農山漁村に宿泊・滞在しながら我が国ならではの伝統的な生活体験や地域の人々との交流を楽しめる「農泊(のうはく)」(農山漁村滞在型旅行)を推進しています。このうち、漁村地域においては「渚泊(なぎさはく)」として推進しており、実施体制の整備や漁業体験等の観光コンテンツとしての磨き上げ、滞在施設の整備等、漁村の所得向上と関係人口の創出を図る取組を一体的に支援しています。また、釣りをはじめする親水性レクリエーションは、漁村に多くの来訪者をもたらしてきました。約870万人の人口を有する釣りのほか、漁村の豊かな自然環境を楽しむ海水浴、ダイビング、プレジャーボート等は、漁村に来訪者をもたらすだけでなく、漁村との交流のきっかけとなり、地域水産物の消費拡大に寄与している側面もあります。

漁港は、漁業の根拠地であることから漁業活動による利用が優先されますが、海との触れ合いの場を提供し、国民の親水性レクリエーションの要請に応える機能も有しており、その適正な利用を通じ、各地域において漁村への交流人口を増加させる多くの取組が行われています。

- 農林水産省「食生活及び農林漁業体験に関する調査(令和元(2019)年度)」

事例水産と観光の融合を目指した多様な取組(宮城県気仙沼(けせんぬま)漁港)

宮城県気仙沼市では、平成23(2011)年の東日本大震災以前から水産業とともに観光業が主要産業の一つと位置付けられ、年間約250万人の観光客の来訪がありましたが、震災により主要観光施設等が甚大な被害を受け、観光客数は大幅に減少しました。

こうした中、同市は、平成24(2012)年には水産と観光の融合を図ることとし、漁港等の関係施設の復旧に当たっては、観光の観点も含めた施設整備を行いました。新設した魚市場では、見学スペースを設置するほか、魚食普及を推進するための「クッキングスタジオ」や遠洋まぐろ漁船などの操業風景や遠洋漁船船室の再現施設を展示した「水産情報等発信施設」を併設しています。

また、震災以前からある三陸の海の幸が楽しめるショッピングやグルメのコーナー、氷の中に約450匹の魚が展示された「氷の水族館」、サメの不思議を紹介する「シャークミュージアム」を含む複合的な施設である「海の市」をブラッシュアップして再建しました。さらに、「ちょいのぞき気仙沼」として、氷屋、魚箱等の梱包(こんぽう)資材の商店、漁具屋等の水産業の関連事業者の職場を見学、体験できるコンテンツを提供しています。

くわえて、気仙沼湾奥のエリアは気仙沼の顔として発展してきた歴史があり、魅力的なウォーターフロントの形成を目的として復興に取り組んできた中、同地区にある市役所庁舎の移転を見据え、同地区の賑わいを創出するためのまちづくりが進められているところです。その一環として、令和4(2022)年には漁港の水域において、水上自転車、ハンドパドルボート等のアクティビティや、遊覧船を利用した海上レストラン等の社会実験を行い、事業化に向けた取組が行われています。

事例直売所の開設とアプリを活用した釣り人の漁港利用

(静岡県仁科(にしな)漁港・田子(たご)漁港)

静岡県西伊豆町(にしいずちょう)は、漁業者の高齢化や海洋環境の変化等により漁獲量が減少している一方、町内には堂ヶ島(どうがしま)をはじめとした観光資源が多く、首都圏からの来訪者も多いことから、西伊豆町役場が中心となり、海や漁業を活かした観光振興に力を入れてきました。

同町の仁科漁港では、近隣に水産物の直売所がない中、魚価の向上や近隣の観光地を訪れる観光客の来訪の増加を目的に、漁港内に農水産物直売所の「はんばた市場」を令和2(2020)年に開設しました。同市場の開設前は、漁港で水揚げされた漁獲物は陸路で消費地市場等に出荷していたため、輸送費の高騰に伴う所得の減少や輸送費に見合わないため出荷できない低・未利用魚等がありましたが、同市場の開設により、経費の削減や出荷の増加が図られ漁業者の所得の増加につながっています。低・未利用魚の販売の促進のため、同市場では加工して販売することに力を入れており、小骨の多いウツボは丁寧に骨を取り、唐揚げや煮付け等に調理され、人気の商品となっています。また、磯焼けの原因となるニザダイやアイゴ等を積極的に仕入れ、ユニークな名前の惣菜に加工することで販売が促進されています。

また、同町の田子漁港では、過去に釣り人と漁業者との間のトラブルにより漁港内での釣りを禁止していたところ、アプリで予約と支払いをする者に限り漁港内で釣りを楽しめる「海釣りGO‼」のサービスの実証事業を開始しました。釣り人を責任ある漁港利用者として位置付ける本取組によって、釣り人のマナー向上が図られるとともに、得られた収益を漁協等に還元できることに加え、家族連れの釣り客が増え、地元住民と釣り客との距離感が近くなったという声も挙がっています。

事例企業による漁業参入と海業の取組(三重県尾鷲(おわせ)市須賀利町(すがりちょう)、熊野(くまの)市)

東京都で居酒屋を営んでいた株式会社ゲイトは、漁村を視察したことをきっかけに、後継者不足に直面する漁村の現状に危機感を抱き、漁業への参入を決意しました。同社は、平成28(2016)年に三重県の水産加工場を事業承継するとともに、平成30(2018)年には同県において定置漁業を開始しました。

同社での漁獲物は、少量多種であり市場において高値で取引されるものが少ない中、その特徴をとらえ、無駄なく提供できる商品を研究開発しています。新型コロナウイルス感染症の影響が生じる前は、自社の都市部の飲食店向けの加工を中心に、同感染症により飲食店の売上が消滅する中では、無添加で常温保存可能な食品*1やペットフードに加工しEC*2サイトで直接販売する取組を行い、近年飲食店の人材が不足する中では、解凍して袋から出すだけで提供できる漬けに加工し販売するなど、提供する商品を社会環境の変化に合わせて柔軟に更新しています。

また、定置漁業とともに体験プログラムを提供しています。日常の操業に併せて乗船し、体験者自らが漁師とともに獲った魚を自分でさばいて食べるプログラムが中心であり、体験者は、企業の経営者や教育旅行を検討している学校の教員が多く、地域における企業や学校のサテライトの設置等のリジェネラティブ・ツーリズム*3の促進とともに、漁業の教育産業化を目指しています。

くわえて、ペットフードの販売に併せて、定置漁業体験にペットと一緒に乗船し、ペットフードを自ら作る体験は、農林水産省の「食かけるプライズ2022」の「食かける賞」を受賞しました。

さらに、このような漁業体験等の漁村での観光を推進し、都市との交流の拡大を図るため、同社のほか漁協、行政、地域の企業等で構成される協議会(「須賀利渚泊推進協議会」及び「くまの渚泊推進協議会」)が発足し、これらの協議会を通じた地域の将来についての議論や、他経営体での定置漁業体験の実現、遊休漁場の活用等を行っており、これらの取組は地域の経済に貢献しています。

- 本商品は令和6年能登半島地震の際に、非常食として災害支援者の要請を受け提供された。

- Electronic Commerce:電子商取引

- 再生型観光。旅行先に着いたときよりも、去るときのほうが環境がより良く改善されている状況を目指す観光(株式会社JTB)

事例教育旅行実施のための漁業体験施設の整備(福井県内外海(うちとみ)漁港)

福井県小浜(おばま)市の内外海漁港の周辺は、漁業と民宿を兼ねる「漁家民宿」が多く、海水浴客を中心に平成初期までは利用客が伸びていたものの、レジャーニーズの変化に伴う海⽔浴客の減少や漁業不振、少子高齢化に伴う後継者不足等の要因が重なり、年々民宿を廃業する軒数が増えつつありました。

こうした中、民宿の新たな宿泊層の開拓と、漁業を活かした地域活性化を図るため民宿の閑散期である春と秋に行われることが多い教育旅行の取組を開始することとし、平成18(2006)年に漁家民宿で構成される「小浜市阿納(あの)体験民宿組合」を設立し、同組合は、平成19(2007)年には、漁港施設を活用した体験交流施設「ブルーパーク阿納」を開業しました。

同施設は、漁港内の泊地に海上釣り堀施設を設置するとともに、漁港用地に魚さばき体験施設と食べるスペースを整備し、交流・体験型の教育旅行の受入れを行っています。また、漁港内での体験実施のほか、漁船クルージングや養殖魚餌やり体験、シーカヤック、寺院での座禅体験等の地域内での様々な活動の拠点として活用されています。

このような取組により、教育旅行の利用者数は年々増加し、雇用の確保や収益が地域内で循環するなど地域の活性化に貢献しています。また、教育旅行の受入れは漁業の閑散期を中心に行っているため、漁業の収益を補完するとともに、漁業者の所得の安定化に大きく寄与しています。

事例クジラを核とした観光との連携(和歌山県太地(たいじ)漁港)

紀伊半島の南部にある熊野灘に面した和歌山県内で最も行政面積の小さな町である和歌山県太地町(たいじちょう)は、我が国の古式捕鯨発祥の地であり、捕鯨業をはじめとする漁業が町の中心的役割を担っています。そこでクジラを中心に町全体を公園化するために平成18(2006)年に「太地町くじらと自然公園のまちづくり構想」を策定し、これを基に町の玄関口に位置する森浦湾において、「森浦湾鯨の海構想」を推進してきました。

「森浦湾鯨の海構想」では、湾口に仕切り網を設置し、海面いけす・湾内で小型鯨類を蓄養・放養しています。湾内ではシーカヤック等のマリンレジャー施設を太地町漁協が運営しており、クジラと間近で触れ合うことができます。また、森浦湾に入る太地町の入り口に「道の駅たいじ」を整備し、同漁協が鯨肉等の地元の水産物を活用したメニューの提供や販売等の運営、鮮魚等を取り扱う朝市を開催しています。

同町がクジラを核とした同構想に沿ったまちづくりを行い、町の都市漁村交流人口の増加を図り、同漁協が同構想に基づき整備された各施設の運営・サポートを行うことで、効果的な地元水産物の消費増進や観光誘客による地域における雇用や所得の創出を実現しています。

今後は、教育旅行の受入れを進めることによるさらなる都市漁村交流人口の増加や、クジラを学術的に活用していくことで世界屈指の鯨類学術研究都市を目指すなど、「くじらと海のエコミュージアム太地」をコンセプトとしたまちづくりを図っていくこととしています。

事例漁業者による海上ツアー等による海の学びの提供(長崎県三浦湾漁港)

長崎県対馬(つしま)市にある有限会社丸徳水産(まるとくすいさん)では、水産加工業や養殖業を営んでいるほか、「私たちの宝物であるこの海を後世にも残したい」という思いから、漁船を使った地元漁業者のガイドによる海上ツアー「海遊記(かいゆうき) 」を実施しています。

対馬市では、植食性魚類の食害等による磯焼けや対馬暖流に乗って流れてくる海洋ゴミの漂着等が問題となっていました。さらに、磯焼けと並行して沿岸漁業の不漁が進行するなど、漁業の操業に影響が出ていました。そこで「海遊記」では、海の問題を地域資源の一つとする逆転の発想から、地元漁協と連携し、釣り、魚類養殖や藻類養殖の見学に加え、漂着ゴミや防波堤の台風被害の見学、藻場と磯焼け水域の比較等環境問題に関するメニューを盛り込んだ内容となっており、楽しく海を体験しながら様々な学びを得ることができます。また、釣り具やライフジャケット、長靴等を借りることができ、必要な身支度が容易であることもあり、企業内研修や家族連れ、教育旅行等の環境学習としての利用も増加しています。

「海遊記」以外にも、同社は、磯焼けを引き起こす植食性魚類のイスズミを、臭みを抑える下処理方法を開発して製品化し、「そう介(すけ)」の呼称で販売することで磯臭い・厄介といったイメージを覆す取組を行っています。

漁業者による「海遊記」や「そう介」の取組を通じ、漁業者の所得向上を図りながら、藻場の保全も行っています。

〈増養殖の取組事例〉

海洋環境の変化等により漁業による安定的な漁獲量の確保が困難になっている中、養殖業は計画的で安定的に生産できるメリットがあります。また、漁業者にとって、養殖業は漁獲と同様の魚介類の生産活動であり、取り組みやすい事業であると言えます。くわえて、漁業と兼業で取り組むことができたり、養殖業で生産した魚介類を新たな特産品としたり、漁村で営む直売所や食堂に提供することができたりするなど養殖業と他の事業を組み合わせた取組が期待できます。

また、漁獲量が減少している地域等において、水産資源・漁獲量の回復のため、漁港用地や水域等を活用して、種苗生産や中間育成等のほか、藻場造成や魚類の保護育成、産卵といった水産資源の増殖を行う取組もみられます。

事例未利用の漁港用地を活用したスジアオノリの陸上養殖(広島県走(はしり)漁港)

広島県福山(ふくやま)市走島(はしりじま)の走漁港は、以前は県内1位の漁獲量を誇るとともに、カタクチイワシやノリの加工が盛んでしたが、漁獲量や漁業者の減少が進み、加工場用地が利用されない状況が続いていました。

一方、同県内の食品製造業の三島食品株式会社では、平成29(2017)年頃から数年間スジアオノリの記録的な不漁により、一時販売を停止するなど原材料の調達が課題となっていました。

このような中、広島県は同漁港の加工場用地の活用を図るとともに、地元水産業の活性化を図るため、当該用地を利用する事業者を公募した結果、三島食品株式会社が陸上養殖施設を設置し、スジアオノリの陸上養殖を令和2(2020)年6月から開始しました。

本事業により、スジアオノリの計画的な生産が図られ生産量が増加するとともに、雇用が限られる離島地域で新たに18人の雇用が増加しました。また、遊休化していた漁港用地の活用により、漁港の施設利用料収入の増加が図られました。

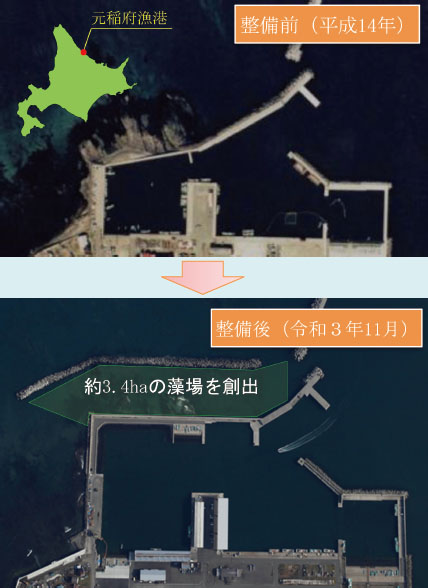

事例防波堤の整備により生まれた漁港水域に藻場を造成(北海道元稲府(もといねっぷ)漁港)

北海道雄武町(おうむちょう)の元稲府漁港は、ホタテガイの小型底びき網漁業を主体にサケ定置漁業や、コンブ・ウニ等の採貝・採藻漁業の生産拠点ですが、港内静穏度が悪化し漁業活動に支障を来しており外来船等の避難が困難という課題がありました。また、採貝・採藻漁業については、遠方の漁場での操業による漁業者の負担が大きいという課題もあったことから、北海道開発局は、平成14(2002)年度に策定した計画から港内静穏度対策として防波堤(二重堤)を整備するとともに、港内水域の拡張を行うこととなりました。

二重堤の整備に当たっては、二重堤間の静穏域に港内の浚渫(しゅんせつ)工事から発生する破砕された岩を投入し、コンブ・ウニの継続的な漁獲が可能な藻場として有効活用することとしました。⼆重堤内の整備により、コンブ・ウニの漁獲量が増加するとともに、ウニの身入り等の向上が図られました。また、静穏水域で操業が可能となることで、漁労作業の安全性の向上等労働環境の改善が図られるとともに藻場によるCO2吸収にも寄与しています。

お問合せ先

水産庁漁政部企画課

担当者:動向分析班

代表:03-3502-8111(内線6578)

ダイヤルイン:03-6744-2344