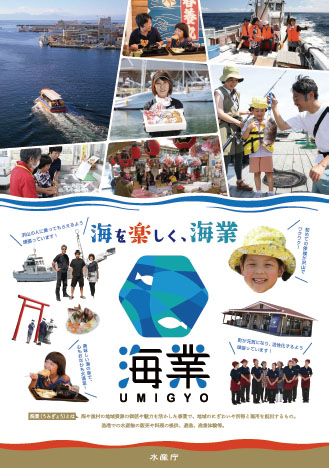

特集 海業による漁村の活性化

「海業(うみぎょう)」とは……海や漁村の地域資源の価値や魅力を活用する事業

(水産基本計画及び漁港漁場整備長期計画による)

海業の意義:漁村の人口減少や高齢化等、地域の活力が低下する中で、地域資源を最大限に活用した海業を根付かせることで地域の所得と雇用の機会の確保を目指すもの

海業の例:漁港での水産物の販売や料理の提供、遊漁、漁業体験等

※地域資源の一例……新鮮な水産物、水産加工品、魚市場、漁業・養殖業、漁村景観、釣り、潮干狩り、伝統行事、郷土料理

我が国の社会全体で少子高齢化が進む中、とりわけ漁村においては人口の減少や高齢化の進行がより顕著となっています。また、我が国の水産業を見ると、海洋環境の変化等による漁獲量の減少のほか、水産物消費量や漁業就業者数の減少等が続いており、水産業が基幹産業である漁村をめぐる状況は厳しい環境にあります。

一方、漁村は四季折々の新鮮な水産物、豊かな自然環境、親水性レクリエーションの機会等の様々な地域資源を有しており、これらを活用した漁村活性化の取組が増加したこともあり、都市漁村交流人口は約2千万人となっています。くわえて、漁港の水域等を活用した増養殖の取組も増加傾向にあります。

このような中、令和4(2022)年3月に閣議決定された「水産基本計画」や同月に閣議決定された「漁港漁場整備長期計画」において、「海業」という言葉が盛り込まれました。両計画においては、海業を「海や漁村の地域資源の価値や魅力を活用する事業」と定義し、漁業利用との調和を図りつつ地域資源と既存の漁港施設を最大限に活用し、水産業と相互に補完し合う産業である海業を育成し根付かせることによって、地域の所得と雇用の機会の確保を目指しています。

さらに、令和5(2023)年5月には、漁港を活用した海業の推進等のため、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律*1(以下「改正法」といいます。)が成立しました*2。

こうした状況を踏まえ、今回の特集では、「海業による漁村の活性化」をテーマとし、海業の取組を推進・普及していくため、先行的な取組事例や、海業の推進のための制度・施策等について紹介することとします。

- 令和5年法律第34号

- 令和6(2024)年4月施行

特集の概要

第1節 漁村をめぐる現状と役割

- 漁業生産、水産物消費等水産業をめぐる状況

- 漁村をめぐる現状

- 漁村が果たす役割

- 漁村が有する地域資源

第2節 海業による漁村活性化の取組

- 地域経済の活性化を目指す海業とその取組の現状

- 海業の先行的な取組事例

- 海業推進のための施策等

第3節 海業の今後の展開

- 海業の推進のためのポイント

- 海業の推進のための今後の取組

目次

お問合せ先

水産庁漁政部企画課

担当者:動向分析班

代表:03-3502-8111(内線6578)

ダイヤルイン:03-6744-2344