(5)スマート水産業の推進等に向けた技術の開発・活用

〈水産業の各分野でICT・AI等の様々な技術開発、導入及び普及を推進〉

漁業・養殖業生産量の減少、漁業就業者の高齢化・減少等の厳しい現状に直面している水産業を成長産業に変えていくためには、漁業の基礎である水産資源の維持・回復に加え、近年技術革新が著しいICT*1・IoT*2・AI*3等の情報技術やドローン・ロボット等の技術を漁業・養殖業の現場へ導入・普及させていくことが重要です。これらの分野では、民間企業等で様々な技術開発や取組が進められていますが、その成果を導入・普及させていくとともに、更なる高度化を目指した検討・実証を進めていくことが重要です。

沿岸漁業では、従来、経験や勘、電子的に処理されていないデータに基づき行われてきた漁場の探索にICTを活用して、水温や塩分、潮流等の漁場環境を予測し、漁業者のスマートフォンに表示する取組、定置網に入網する魚種を陸上で把握し出漁を判断する取組や混獲の回避に資する技術開発の取組が行われています。沖合・遠洋漁業では、人工衛星の海水温等のデータと漁獲データをAIで分析し、漁場形成予測を行うなどの取組が行われています。養殖業では、ICTを活用した自動給餌システムの導入により遠隔操作で最適な給餌量の管理を行うほか、自動網掃除ロボットの導入などの取組が進められています。水産庁は、これら技術の現場への導入・普及を推進するために、機械等の導入や導入をサポートする人材の育成を支援しています。そのほか、かつお一本釣り漁船への自動釣り機導入に向けた実証等が進められています(図表2-28)。

このような新技術の導入が進むことで、電子的なデータを活用した効率的な漁業や、省人化・省力化による収益性の高い漁業の実現が期待されます。水産資源の評価・管理の分野では、生産現場から直接水揚げ情報を収集し、より多くの魚種の資源状態を迅速かつ正確に把握していくため、漁協や産地市場の販売管理システムの改修等の電子的情報収集体制を構築しています。これらにより、資源評価に必要な各種データを収集し、より精度の高い資源評価を行い、資源状態の悪い魚種については適切な管理の実施につなげていくことを目指しています。

くわえて、漁場情報を収集・発信するための海域環境観測施設の設置や漁港・産地市場における情報通信施設の整備等を推進し、漁海況予測情報が容易に得られる環境の実現や資源管理の実効性の向上、荷さばき作業の効率化等につなげていくこととしています。

水産物の加工・流通の分野では、先端技術を活用した加工やICT・IoTを活用した情報流・物流の高度化も進んでいます。例えば画像センシング技術を活用し、様々な魚種を高速で選別する技術の開発が行われています。今後は、このような技術も活用して、生産と加工・流通が連携して水産バリューチェーンの生産性・収益性を改善する取組や輸出拡大の取組を推進していきます。

- Information and Communication Technology:情報通信技術。

- Internet of Things:モノのインターネットといわれる。自動車、家電、ロボット、施設等あらゆるモノがインターネットにつながり、情報のやり取りをすることで、モノのデータ化やそれに基づく自動化等が進展し、新たな付加価値を生み出す。

- Artificial Intelligence:人工知能。

図表2-28 スマート水産業が目指す将来像

- 現在の環境下において持続的に採捕可能な最大の漁獲量

- 漁獲可能量

事例養殖における海洋観測システム(「うみログ®」)の開発とマニュアルの整備

スマート水産業の推進に当たっては、機器やシステムを導入するだけでなく、利用者である漁業者が導入した機器等を事業に活用していくことが重要です。

ノリ養殖は、気象(気温、降水量、日照時間、風等)や海況(水温、栄養塩濃度、塩分濃度、潮流、潮位等)の環境要因によって生産状況が大きく左右されることから、安定生産のためには養殖業者が漁場関係の変化を随時把握することが求められます。

三重県では、令和元(2019)年より、IoTを活用したクロノリ養殖におけるスマート化の事業を実施しており、三重県水産研究所、独立行政法人国立高等専門学校機構鳥羽商船高等専門学校及び県内の企業が共同で漁場関係のリアルタイム監視が可能なIoT海洋観測モニタリングシステム(名称「うみログ®*」)を開発しました。

同システムは、クロノリ養殖漁場に設置した海洋観測機が収集する水温、潮位、クロロフィル濃度等の情報をスマートフォンアプリで閲覧可能にすることで、養殖業者は、これらの情報を基に、養殖開始日の決定、異常潮位発生時の網の高さの調整、プランクトンの増殖情報によるノリの色落ちの予測等に活用しています。海洋観測機に搭載されたカメラ画像からノリの生長確認や食害原因の解明にも活用されつつあり、将来的にはビックデータ解析に基づく新たな支援につながることが期待されます。

また、同事業では、養殖業者により効果的にシステムの活用が図られることを目的として、令和5(2023)年3月に「黒ノリ養殖業におけるIoT観測機器の活用マニュアル」を策定しました。軽量かつ整備性が良い海洋観測機であることから、養殖業者自身での設置やメンテナンスを実施しています。このように、養殖業者がマニュアルを活用して自活的な運用が行われ、新たに同システムを導入する者が増加しています。

- 製造メーカー名 株式会社アイエスイー

さらに、水産庁は、データの利活用を推進するため、令和4(2022)年3月にデータの提供・利用の取決めに関するガイドラインとして「水産分野におけるデータ利活用ガイドライン」を策定しました。また、令和元(2019)年12月に公表した「水産新技術の現場実装推進プログラム」により、漁業者や企業、研究機関、行政等の関係者が、共通認識を持って連携しながら、水産現場への新技術の実装を図っていくこととしています。

くわえて、将来の水産業を担う人材の育成やスマート水産業の普及を目的として、水産庁は、「スマート水産業現場実装委員会」を令和2(2020)年9月に立ち上げ、専門家を水産高校等に派遣し、水産新技術に関する出前授業を行うなどの取組を行っています。

さらに、資源管理の推進、漁業の生産性の向上、漁村の活性化を図るため、地域が一体となって漁獲から流通・加工・販売・消費に至る各段階においてデジタル技術を活用する「デジタル水産業戦略拠点」の創出を目指し、水産庁は、令和4(2022)年度に「デジタル水産業戦略拠点検討会」を開催し、令和5(2023)年3月に、1)デジタル水産業戦略拠点のコンセプト・望ましい条件、2)利用可能で、かつ有用なデジタルツールとデジタル水産業戦略拠点における活用方策、3)利用するデータの取扱いに関する留意事項を取りまとめました。この取りまとめ等を基に、令和5(2023)年8月には、デジタル水産業戦略拠点のモデルとなる3地域(宮城県気仙沼(せんぬま)地域、大阪府泉州(せんしゅう)地域及び山口県下関(しものせき)地域)が選定されました。これらの取組により、水産分野におけるデジタル化の取組を推進しています。

そのほかにも様々な技術開発が行われています。資源の減少が問題となっているニホンウナギや太平洋クロマグロについて、資源の回復を図りつつ天然資源に依存しない養殖種苗の安定供給の確保に向け、人工種苗を量産するための技術開発が進められています。さらに、カキやホタテガイ等における貝毒検出方法に関する技術開発等、消費者の安全・安心につながる技術開発も行われています。

事例デジタル水産業戦略拠点のモデル地区(大阪府泉州地域)

大阪府泉州地域は、主に大阪湾を漁場とするシラスの船びき網漁業が行われ、これまで、販売形態の相対方式から競り入札への移行、地域内で漁獲されるシラス等の水揚げ・競り場の集約、漁獲物の品質・鮮度保持対策の徹底等により、魚価の向上を図ってきました。

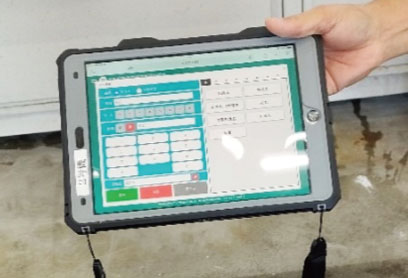

本地域の水産業のデジタル化の取組としては、事務・配送作業の効率化や入札価格のオープン化による適正な浜値を実現するため、水揚げ後の入札システムのICT化をしてきました。さらに、漁場がスマートフォンによる通信可能なエリアであるため、電子化された入札情報を、SNSを通じて操業中の漁業者に送信しています。

リアルタイムの入札情報をオープン化することで、個々の漁業者がより多くの漁獲を目指す競争的な操業から相場を踏まえ適量を漁獲する操業へ変化したことによる操業コストの削減や二酸化炭素排出量の削減、鮮度等の品質保持による魚価の向上を意識した操業への改革にもつながっており、週休3日制での操業体制も実現させています。こうした取組による操業の効率化や漁労所得の向上等により、同地域では若い世代の新規漁業就業者の確保も進んでいます。

今後は、漁船ごとの毎日の操業データ(操業位置、漁獲量等)と漁場環境データ(潮汐、水温、塩分濃度、溶存酸素量等)を記録・蓄積し、AI解析による漁場予測をしていくことで、漁場探索時間の短縮と燃料費の縮減を目指していきます。さらに、デジタル化による効率的な操業によって生じた余裕を、現在、毎週日曜日に実施している「地蔵浜(じぞうはま)みなとマルシェ」のような都市圏近郊という立地を生かした「海業」を中心とした都市型水産業づくりに活用していく予定です。

お問合せ先

水産庁漁政部企画課

担当者:動向分析班

代表:03-3502-8111(内線6578)

ダイヤルイン:03-6744-2344